Pillole

L'hate speech contro la Russia sarà consentito in alcuni Paesi.

Come riporta l'agenzia Reuters, infatti, un'email interna diretta ai moderatori, d'ora in avanti sono consentiti «i discorsi violenti che altrimenti verrebbero rimossi in base alla regola sui discorsi d'odio quando: a) prendono di mira i soldati russi, tranne i prigionieri di guerra, o b) prendano di mira i russi quand'è chiaro che il contesto è l'invasione russa dell'Ucraina».

Leggi l'articolo originale su ZEUS News

Bellissima puntata de "Le Dita Nella Presa" che dedica la prima parte alla crisi dei chip. Da un paio di anni, infatti, buona parte dell'industria dei chip non riesce a tenere testa alle richieste. Analizziamo i motivi di questa situazione, toccando questioni di tecnologie produttive, industriali, ma anche di carattere geopolitico per quanto riguarda l'estrazione delle materie prime. A proposito: l'Ucraina fornisce la metà del neon mondiale; il neon, tra le altre applicazioni, ha la produzione di laser di precisione per l'industria dei chip.

Nella seconda parte alcune notizie sulla disinformazione ormai dilagante.

Ascolta il podcast della puntata sul sito di Radio Onda Rossa

E’ molto interessante seguire l’evoluzione dei loghi relativamente al periodo storico ed anche ai costumi sociali e tendenze di design che si affermano… ad esempio il Material Design di Google ha avuto il compito di convincere gli utenti ad interagire tramite ombre, rilievi eccetera con i touchscreen poi, una volta consolidata questa abitudine, ha risposato la linea del flat design con la nuova dottrina del Material You.

Il cambio dell’icona di Chrome, che non cambiava dal 2014, ci rivela poi un’altra tendenza che si sta imponendo in maniera impressionante anche nello scenario della grafica che è quella dell’inclusive design grazie anche all’imminente entrata in vigore della direttiva europea sull’accessibilità che si applicherà dal 2025 anche agli audio-video ed ai siti web.

Leggi l'articolo completo di Enrico Bisenzi sul sito Scacco al web

Gli andamenti della mortalità osservati nel corso della pandemia sono stati ampiamente rappresentati, ma le descrizioni non sempre hanno aiutato a comprendere il fenomeno e talvolta hanno favorito interpretazioni distorte o poco accurate. Questo documento raccoglie alcuni accorgimenti utili al lettore interessato per evitare erronee conclusioni. Da dove provengono i dati di decesso?

Il dato di mortalità corredato delle cause di morte può provenire da più fonti. La fonte primaria è costituita dall’ISTAT, che a partire dalla scheda di decesso certificata dai medici curanti, restituisce dal 1990 dati nazionali, regionali e locali con un ritardo di circa due anni, che in epoca pre-pandemica era considerato fisiologico dati i tempi necessari per raccogliere ed elaborare le schede. Parallelamente diverse Regioni e Aziende USL, che ricevono copia della scheda di decesso, hanno istituito dei propri registri di mortalità, per avere informazioni sui decessi per causa in tempi più brevi. Fonti alternative, poi, registrano il solo dato del decesso senza ulteriori dettagli sulla causa che lo ha comportato come, per esempio, le cancellazioni da fonti anagrafiche.

Leggi il decalogo su "Scienza in rete"

C'era stata la Grande Peste di Internet, poi c'era stata anche la Seconda Grande Peste di Internet, il gruppo di amici e amiche che avevamo conosciuto con Internet, Mon Amour, si era di nuovo riunito in una casa in una valle alpina, ai confini delle mappe. Alcune di loro non c'erano più, altri più giovani e altre più anziane erano arrivate. Questa è una delle storie che si raccontarono in quei giorni davanti al fuoco. È una storia che parla di criptomonete, blockchain e NFT.

Era meglio se continuavo a fare i disegnetti

Bartolo, quarant'anni suonati, gli ultimi 15 trascorsi notte e giorno davanti al computer. La notte crea mentre il giorno è ostaggio del lavoro salariato come grafico presso un ente statale che gli garantisce un tetto sulla testa e il frigorifero pieno.

Leggi tutta la storia di Agnese Trocchi, autrice di Internet Mon Amour, sul sito di C.I.R.C.E.

I dati del Project Zero dimostrano che la natura open source paga, anche dal punto di vista della sicurezza.

Tra il gennaio 2019 e il dicembre 2021, il Project Zero ha individuato 84 vulnerabiità di sicurezza in prodotti Apple, 80 in prodotti Microsoft, 56 in prodotti Google, 25 in Linux. Nei 90 giorni successivi alla scoperta, Apple ha sistemato l'87% di quelle falle, Microsoft il 76%, Google il 95% e gli sviluppatori di Linux il 96%.

Leggi l'articolo completo su ZEUS News

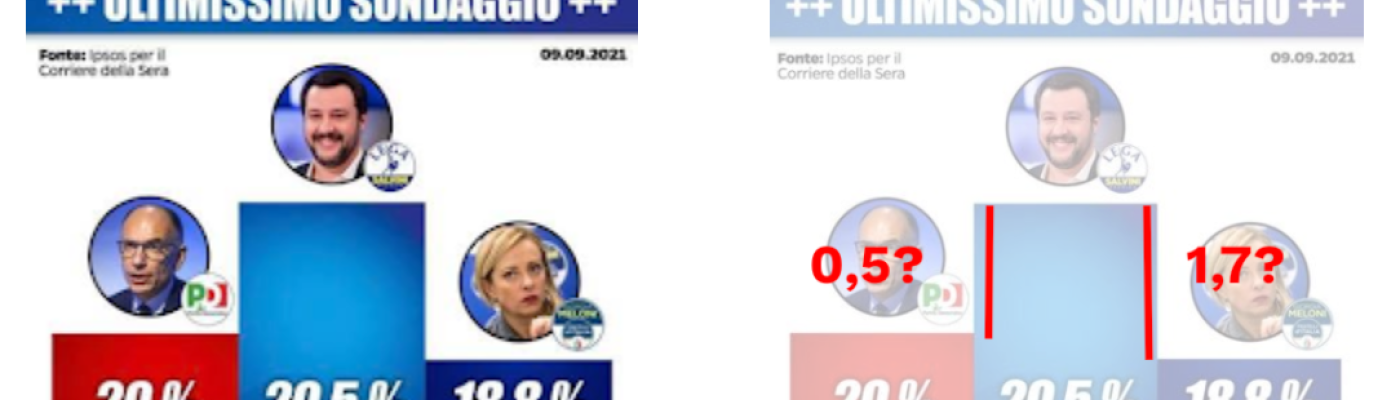

Tabelle, mappe, grafici, percentuali. Tra gli effetti positivi della pandemia, c'è stato senza dubbio l'aver sdoganato l'uso dei dati per prendere decisioni più informate e comunicare meglio con i cittadini. Questo processo non è stato però accompagnato da un'adeguata diffusione della cultura del dato. Spesso si pensa che basti usare una percentuale o un grafico per rendere automaticamente più credibile e scientifico un messaggio ("lo dicono i dati!").

E così abbiamo visto esperti, politici, giornalisti salire sul treno dei dati, senza essere molto consapevoli su come vadano raccolti, analizzati e comunicati. Molti leader hanno iniziato a usare il linguaggio dei dati per spingere la propria agenda e, in alcuni casi, apertamente manipolare e ingannare i cittadini.

Leggi l'articolo completo di Nicola Bruno

WeChat è l'applicazione che definire di messaggistica è un eufemismo, poco conosciuta da queste parti ma usatissima in Cina.

La puntata di Le Dita Nella Presa del 6 febbraio ne segue la storia dalla nascita per cercare di capire come ha potuto diventare quello che è: un sistema omnicomprensivo che include le funzionalità di messaggistica, social network, e-commerce, dating, pagamenti online, portale della Pubblica Amministrazione, e molto altro. Senza farsi mancare funzionalità di sorveglianza e censura (anche automatica).

Ascolta la trasmissione sul sito di Radio Onda Rossa

Il lifecycle della rete

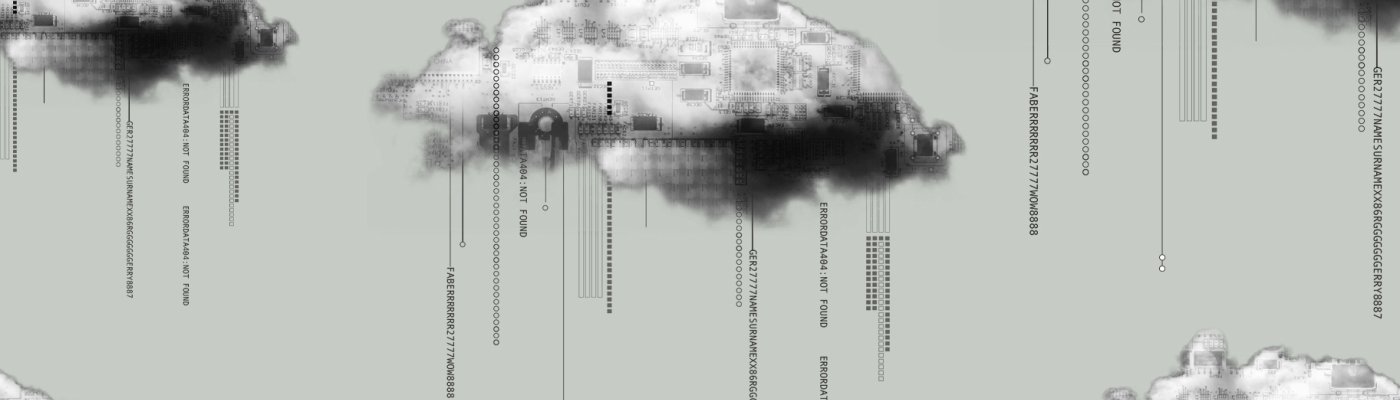

Nell’immaginario collettivo, quando si portano avanti analisi sull’impatto dell’industria umana sull’ambiente uno degli ambiti produttivi dal volto più eco-friendly è quello delle telecomunicazioni (TLC). Questa attitudine deriva dall’incapacità di riconoscere un impatto fisico effettivo causato da un sistema percepito come totalmente immateriale.

Si tratta di una disposizione assolutamente sbagliata: la rete infrastrutturale delle telecomunicazioni comporta delle forti ripercussioni sull’ambiente in ogni singola fase del suo life cycle.

L’industria delle TLC ricopre sempre maggiore importanza e vede una crescita estremamente rapida dell’utenza online mondiale, 25 volte più alta rispetto al 2011 per la sola rete mobile. Bisogna iniziare ad interrogarsi sull’effettiva eco-sostenibilità del sistema telecomunicativo e della sua rete infrastrutturale in ogni sua singola fase, direttamente partendo dalla sua effettiva realizzazione.

Gli impatti ambientali maggiori nella fase di costruzione sono riscontrabili nel consumo di materie prime per la realizzazione delle leghe metalliche necessarie per la creazione di cavi e strutture (principalmente rame ed acciaio), nei costi energetici del processo di produzione dei materiali e nelle emissioni causate dal trasporto dei suddetti componenti nelle strutture per l’assemblamento.

In seguito alla fase di costruzione, segue quella che si rivela essere più complicata a livello d’impatto ambientale, ossia la fase operativa della struttura. Le dinamiche ambientali che si sviluppano in questo caso sono legate al consumo di energia elettrica per permettere il funzionamento della struttura: maggiore sarà la sua capacità di immagazzinazione e trasmissione dati, maggiore sarà il suo consumo energetico. Inoltre, le strutture non sono in grado di regolare il fabbisogno energetico nei momenti di basso traffico, mantenendo dunque elevati i consumi anche quando non è necessario. Infine, nella fase di “fine della vita” delle strutture, la maggiore problematica risiede in un “end of life treatment” incapace di smaltire e riciclare i prodotti hi-tech.

Gli scarti non vengono recuperati sistematicamente ed essendo destinati ad aumentare di anno in anno a causa dei crescenti investimenti nelle TLC finiranno a popolare le enormi discariche del terzo mondo. Ogni singola fase del processo di vita della rete telecomunicativa comporta delle forti problematiche ambientali, per troppo tempo sottovalutate e che ora devono essere oggetto di maggiore attenzione rispetto al passato.

L’inquinamento digitale è un fenomeno prodotto dai combustibili fossili utilizzati per produrre l’elettricità necessaria per il funzionamento dei centri dati e dei server, nonché dalla produzione e dallo smaltimento dei dispositivi elettronici che utilizziamo. È responsabile del 4% di emissioni di gas serra e l’attuale andamento suggerisce che tali emissioni possano raddoppiare entro il 2030 a causa dell’aumento degli utenti a livello globale.

Internet non è infatti immateriale: è costituito da una moltitudine di elementi (computer, cavi, antenne) che permettono ai dati (video, foto, email, pagine web) di essere conservati e trasferiti ai nostri dispositivi. Queste tecnologie devono essere prodotte e alimentate, generando un costo energetico significativo.

Com’è prodotto l’inquinamento digitale?

Leggi l'articolo completo

Vedi anche DIRTY DATA L’impatto ambientale dell’infrastruttura delle telecomunicazioni