Pillole

Un ministero X decide di rifare il “portale” del suo dipartimento Y e la sua parte riservata ai dipendenti, che sono due oggetti separati anche se i contenuti sono gli stessi. Perché lo vuole rifare? Perché usa un software vecchio e perché ci sono i soldi del PNRR da spendere.

Perché, pur avendo una struttura informatica interna, non l’ha fatto in passato? Perché ci hanno provato e non sono stati capaci. Quindi incarica un Grande Fornitore di Soluzioni, che ha tutte le caratteristiche di solvibilità, certificazioni, assicurazioni, le cravatte giuste etc.

Solo che il Grande Fornitore ha molti bravissimi commerciali e molti ragazzetti sottopagati, quindi non è in grado nemmeno di capire il problema.

Allora chiama un Medio Fornitore, che ha meno certificazioni eccetera ma almeno ha competenze tecniche su “portali”.

Il Medio Fornitore accetta perché anche se il GF si è preso la metà dei soldi, il budget è ancora interessante.

Solo che non ha personale qualificato per quello specifico software. Lo sa, ma accetta lo stesso.

Allora va alla fiera dell’este e trova un topolino, cioè una micro impresa che invece su quel software (senza nessuna certificazione) un po’ di esperienza ce l’ha. Gli promette un decimo del totale, ma per la microimpresa sono bei soldi lo stesso.

Si fa il nome della società di comunicazioni satellitari di Musk per un progetto pilota per superare i ritardi dei piani sulla banda larga.

Se sarà Starlink si saprà a valle del bando, ma la società di telecomunicazioni satellitari fondata da Elon Musk è il nome più quotato per aggiudicarsi il progetto pilota di internet dallo spazio in Lombardia. Un test che si inserisce nel tentativo del governo Meloni di tamponare le falle del programma Italia a 1 Giga, che utilizza 3,65 miliardi di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per cablare con la fibra ottica aree remote del Paese entro giugno 2026, ma rischia di mancare l'obiettivo.

Nonostante i due vincitori del bando, Open Fiber e Fiber Cop (la società della rete nata dallo scorporo di Tim) dicano di essere in linea con la tabella di marcia di connessione di 7 milioni di numeri civici in zone difficilmente raggiungibili e con pochi abitanti (e pertanto poco appetibili per gli operatori di telecomunicazioni), Palazzo Chigi ormai da tempo accarezza l'idea di affidarsi al satellite per non sforare le scadenze del Pnrr e, di conseguenza, perdere i fondi europei. L'internet dallo spazio, però, rischia di non garantire la stessa qualità di connessione.

Il video del seminario, tenutosi il 31 ottobre, promosso dalla Scuola critica del digitale del CRS. Interventi di Maurizio (Graffio) Mazzoneschi, Agnese Trocchi, Stefano Borroni Barale, Carlo Milani. Coordinamento di Giulio De Petra.

Ordine degli interventi

Giulio De Petra da 00:00:00

Maurizio (Graffio) Mazzoneschi da 00:08:10

Carlo Milani da 00:36:04

Agnese Trocchi da 00:44:38

Stefano Borroni Barale da 00:46:56

Giulio De Petra da 01:08:03

Agnese Trocchi da 01:13:54

Stefano Borroni Barale da 01:23:36

Giulio De Petra da 01:28:20Nell'ambito delle azioni del PNRR abbiamo organizzato dei corsi di Pedagogia Hacker su misura per docenti delle scuole primarie e secondarie.

Scopri i 3 cicli: date, orari e contenuti.

- Non dipende (solo) da te (corso base).

- Internet e strumenti conviviali. (corso Intermedio)

- Costruzione di attività didattiche. (corso avanzato)

Ogni corso è rivolto ai docenti delle scuole secondarie o primarie, sia di ruolo che precari/e, è gratuito.

Puoi scegliere di partecipare a uno dei corsi o a tutti e tre.

Leggi di più per scoprire i 3 cicli: date, orari e contenuti.

Dal n. 6/2024 di “Collegamenti per l’organizzazione diretta di classe” un articolo di Stefano Borroni Barale con importanti proposte di lotta per il mondo della scuola.

Rifiutare la formazione obbligatoria è un poderoso primo passo. Siamo pronti per il successivo?

La transizione digitale a marce forzate, iniziata con lo stanziamento l’anno scorso di 2,1 Miliardi di euro per l’acquisto di laboratori e aule “digitali” entra ora nel vivo, con un programma di formazione dei docenti mastodontico. È la fase che l’ex Ministro Bianchi aveva definito “riaddestramento” del corpo docente. Per fortuna questo passaggio sembra risvegliare almeno una minoranza di docenti dal loro torpore: giungono echi di ribellione da alcuni collegi docenti (quello del Liceo Socrate, così come dell’IIS Di Vittorio Lattanzio, a Roma), che fortunatamente hanno rigettato il programma di formazione al digitale previsto dal D.M. 66.

L’impressione, però, è che manchi ancora una visione d’insieme, anche tra queste minoranze critiche. Certo, abbiamo compreso che i piani di formazione ministeriali (Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD e Piano Scuola 4.0, per citare solo gli ultimi) hanno dell’innovazione tecnologica un’idea talmente antidiluviana che vi si possono scorgere elementi di una retorica “neo-coloniale”, quella che poneva al centro l’uomo bianco, maschio e cristiano pronto a salpare per conquistare e sottomettere la natura selvaggia e incolta grazie alla forza della tecnologia, portando –grazie a questa– la civiltà “in salsa digitale”. Manca però, da parte nostra, una pars construens solida abbastanza da riuscire a imporre narrazioni e percorsi alternativi verso il futuro.

Certamente la cultura non procede con i tempi della tecnologia, sarebbe folle aspettarselo. Quello che sostengo, però, è che alcuni strumenti di analisi hanno visto la luce quasi un secolo fa, per essere poi abbandonati, in parte perché troppo avanzati per l’epoca, in parte per colpa dell’azione nel tempo degli inventori del termine “intelligenza artificiale” e della visione del mondo brutalmente riduzionista ad essa collegata. Il problema dell’impatto sociale della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, è stato infatti oggetto dell’analisi di veri e propri giganti del pensiero: Norbert Wiener con la sua Cibernetica, Marshall McLuhan e Lewis Mumford con le loro teorie sociologiche, solo in apparenza opposte, del villaggio globale e della megamacchina.

Doppia segnalazione di DataKnightmare. Puntata 18 e puntata 17.

La puntata 18 è sul Piano Strategico Nazionale, ovvero come consegnare il cloud italiano alle Big Tech USA. Visto che la cordata che ha vinto la gara, tra mille polemiche, si avvale dei servizi di Microsoft Azure (partner di Leonardo), Google Cloud (partner di Tim) e Amazon Web Services (con Sogei).

La puntata 17 parla di 3 "notiziole":

- la (s)vendita della rete di telecom agli americani, alla faccia della sovranità (sempre per la serie la sovranità nazionale),

- Sam Altman fa la scimmia che gioca con le bombe a mano,

- e l'ex imperatore del mondo (al secolo Zuckerberg)cerca un rilancio a qualunque costo.

Il piano nazionale di ripresa e resilienza prevede diverse misure volte a potenziare e migliorare i servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni. I fondi già assegnati in questo ambito sono circa 1,6 miliardi. Vediamo a cosa servono e come si distribuiscono sul territorio.

Sono 8 gli investimenti del Pnrr e del fondo complementare pensati per rafforzare e migliorare i servizi digitali della pubblica amministrazione.

I fondi già assegnati ammontano a circa 1,6 miliardi. La Lombardia è la regione che riceve più fondi (202,7 milioni). Seguono il Piemonte (124,5) e il Veneto (97,3).

Se si escludono i progetti di ambito nazionale, alle regioni del mezzogiorno va il 35,8% delle risorse stanziate finora.

A livello comunale, Palermo è il territorio che riceve la maggior quota di risorse (circa 3,5 milioni di euro). Seguono i comuni di Roma (2,9), Venezia (2,7) e Verona (2,5). Leggi tutto sul sito di OpenPolis

La lotta. Le alternative a Google Classroom. Inchiesta sul Progetto Fuss avviato fin dal 2005 dalla Provincia Autonoma di Bolzano. Parla Graffio, collaboratore del centro C.I.R.C.E.: "Le scuole sono spinte ad adottare software che hanno un modo loro di funzionare che non è quello delle relazioni umane. Così rischia di venire meno quindi la relazione tra i compagni di classe e tra gli insegnanti"

La digitalizzazione nella scuola può anche essere guidata e non imposta. Lo pensano alcuni gruppi di pensatori informatici che hanno avviato incontri in tutto il paese per aiutare i docenti a capire cosa significa, soprattutto nella didattica, lavorare con il modello del software libero e perché scegliere tra grandi gruppi e piattaforme non-profit.

Non è una scelta tecnica ma del tutto politica e riguarda la condivisione del sapere, la libertà di accesso alle informazioni e l’idea di scuola come una comunità in cui tutte le sue componenti partecipano attivamente al processo di costruzione della conoscenza.

Leggi l'articolo su C.I.R.C.E.

Nella stessa pagina anche un'intervista a Renata Puleo (ALAS) dal titolo "«Oltre il Pnrr, a scuola con un’idea cooperativa della tecnologia»". Parla Renata Puleo, già dirigente scolastica e oggi socia dell'Associazione lavoratori scuola (Alas) che partecipa alla mobilitazione contro la digitalizzazione imposta dal piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): "Serve una critica all’uso capitalistico delle piattaforme digitali impiegate anche nella didattica in funzione di una loro concezione democratica, solidale e conviviale"

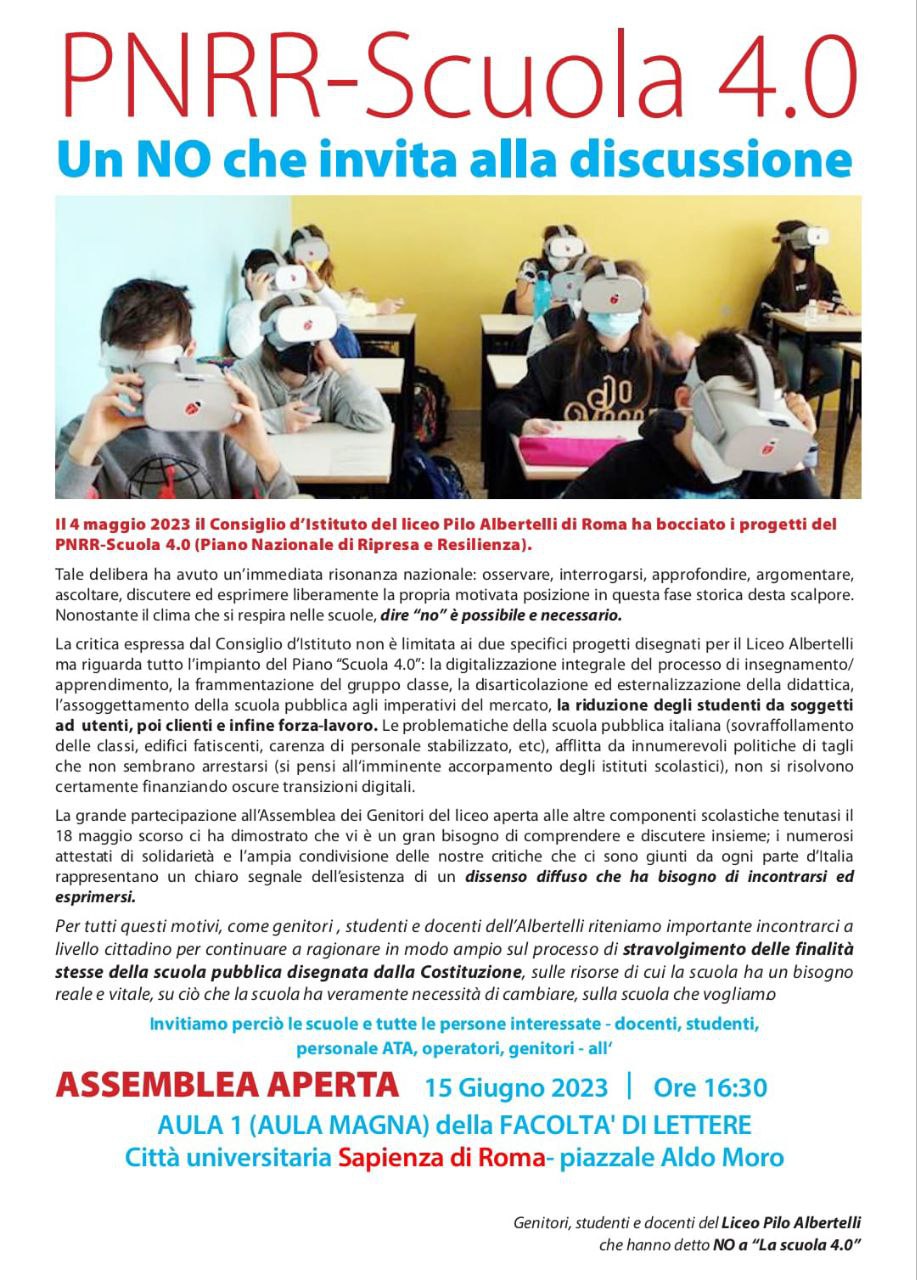

15 giugno 2023, 16,30 - Aula 1 (Aula Magna) della facoltà di lettere, Università La Sapienza, Roma Il Liceo Classico "Pilo Albertelli" di Roma chiama ad una assemblea aperta per discutere in modo ampio suii temi della scuola, sulle risorse di cui ha bisogno, su ciò che è veramente necessario cambiare.

Il Liceo è stato il primo in tutta Italia ad aver bocciato il “Piano Scuola 4.0”, o meglio i progetti del PNRR "Next generation Labs e Classrooms".

Antonio Vigilante ha pubblicato la sua Mail al collegio dei docenti, dopo aver spiegato in presenza perché ha votato contro il piano Scuola 4.0

Non ho nulla contro la tecnologia in sé, come ho detto in Collegio. Ho molto contro una certa concezione della tecnologia. Così come non mi piace che a scuola vi siano libri di testo. Non c’è nulla di più umiliante, per un docente, di dover spiegare il libro di testo, e ho sempre trovato singolare che questa umiliazione non sia percepita come tale e si vada invece sempre alla ricerca del libro più aggiornato, più completo, più prestigioso - e più costoso. Mi piace l’idea delle scuole come comunità che creano il sapere e lo condividono: e che dunque i libri di testo, se proprio ne avvertono il bisogno, lo scrivono da sé. E poi lo condividono. È la vecchia pedagogia cooperativa di Freinet. Mi piace l’idea di scuole nelle quali gli strumenti informatici vengono dominati.