Pillole

Leah Elliott è una fumettista e attivista per i diritti digitali: adora i melograni, i muffin ai semi di papavero e la democrazia e ha creato il fumetto “Contra Chrome” per spiegare come nell’ultimo decennio il browser più diffuso al mondo sia diventato una minaccia tanto per la privacy degli utenti quanto per gli stessi processi democratici.

“Contra Chrome” è un riarrangiamento del fumetto “Chrome” commissionato da Google a Scott McCloud nel 2008, e presenta la trasformazione di questo browser in uno degli strumenti di sorveglianza più utilizzati al mondo, mettendone a nudo i funzionamenti che non conosciamo.

Lo abbiamo tradotto in italiano a beneficio di tutti coloro che sono sensibili alle problematiche della privacy.

Buona lettura di una storia di formiche digitali, specchi semitrasparenti, rane bollite, piranha vegani e tutto quello che avreste voluto sapere su Chrome e non avete mai osato chiedere.

Leggi o scarica il fumetto in formato pdf dal sito dei "Copernicani"

La notizia della settimana è che l'Europa promette di non produrre più auto a benzina e diesel a partire dal 2035. Come leggere questa notizia in senso più ampio, con riferimento cioè al tema della mobilità nel suo complesso, alle politiche energetiche e industriali?

Durante la puntata vengono analizzati sia i tipi di motore e di combustibile, sia le politiche sulle modalità di trasporto che si evincono dai documenti, includendo e commentando le reazioni e le controproposte dell'industria. Sorpresa....

Ascolta il podcast sul sito di Radio Onda Rossa

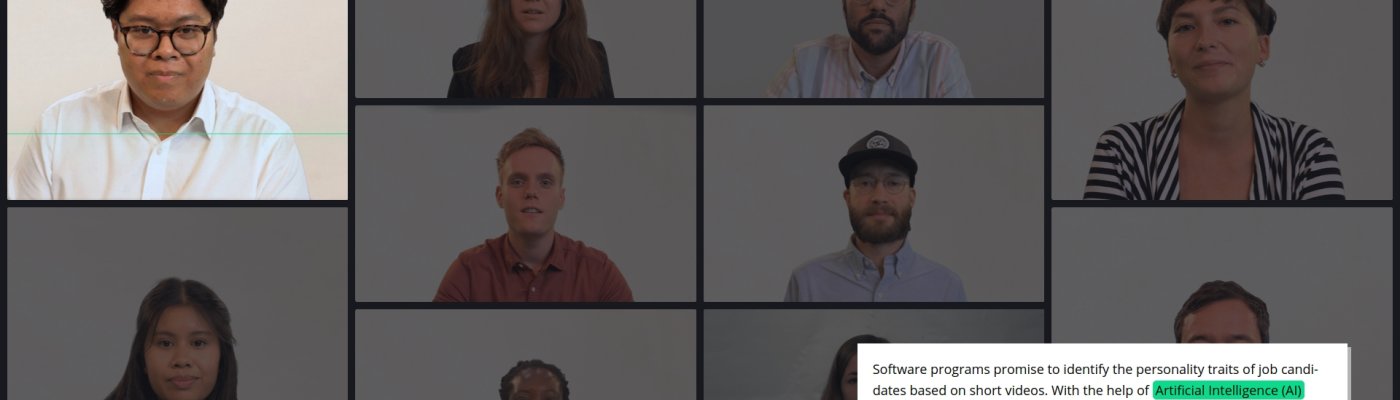

Una interessante inchiesta sul discutibile uso dell'Intelligenza Artificiale per la selezione di domande di lavoro.

I software per la selezione del personale promettono di identificare i tratti della personalità dei candidati al lavoro sulla base di brevi video. Con l'aiuto dell'Intelligenza Artificiale (IA), dovrebbero rendere il processo di selezione dei candidati più obiettivo e veloce.

L'inchiesta di alcuni giornalisti della BR (Bavarian Broadcasting) ha verificato che un'Intelligenza Artificiale può essere influenzata dalle apparenze. Ciò potrebbe riprodurre stereotipi e costare il lavoro ai candidati.

Leggi l'inchiesta e scopri cosa hanno analizzato i giornalisti

Il pop-up che permette agli utenti di bloccare il tracciamento ha innescato una guerra tra i due colossi. In gioco ci sono i rischi di una profilazione selvaggia ma anche il ruolo di Big Tech nelle nostre vite.

Un pop-up da miliardi di dollari

Per chiunque lavori nel settore del mobile advertising, il 26 aprile del 2021 è una data difficile da dimenticare. Coincide con la pubblicazione della versione 14.5 di iOS e iPadOS, l’update dei sistemi operativi per iPhone e iPad che passerà agli annali come l’aggiornamento da 10 miliardi di dollari. I miliardi in questione sono quelli che Facebook – diventata nel frattempo Meta Platforms – non guadagnerà nel corso del 2022 proprio a causa di un singolo cambiamento introdotto da Apple con quel fatidico upgrade del firmware. Dopo una lunga preparazione e un po’ di ritardo sui piani iniziali, con iOS 14.5 l’azienda di Cupertino ha infatti attivato un framework software chiamato ATT, App Tracking Transparency (in italiano suona come “trasparenza nel tracking delle app”). L’iniziativa fa parte di una serie di aggiornamenti per la privacy che Apple aveva illustrato a giugno 2020 alla WWDC, la sua conferenza annuale per gli sviluppatori. Un pop-up da miliardi di dollari

Se utilizzate un iPhone aggiornato almeno ad iOS 14.5, avrete sicuramente incontrato più volte l’elemento centrale della ATT, ovvero il pop-up per la privacy che vi chiede se abilitare o bloccare il tracciamento e la condivisione a fini pubblicitari dei vostri dati da parte dell’applicazione che state utilizzando. Dal punto di vista degli utenti quel pop-up per il consenso informato alla profilazione tra app diverse è l’unico cambiamento visibile. Può sembrare poca cosa, ma è una rivoluzione nel modo in cui le app possono accedere, raccogliere e condividere i dati degli utenti. Se per chi usa un iPhone o un iPad è una piccola notifica in più, per l’industria del mobile advertising è l’equivalente di un ordigno nucleare tattico.

L'articolo completo di Andrea Nepori è sul sito di Guerre di Rete.

Anche questa volta (l'avevamo già fatto un anno fa) prendiamo spunto da un post di Moxie Marlinspike che affronta il tema dei sistemi federati e di quelli centralizzati. Questa volta affrontiamo due degli altri nodi che il post pone:

- quanto controllo (lock-in) possono ancora effettuare i servizi centralizzati, al tempo in cui usare identificatori di terze parti (il numero di telefono) è ormai molto comune? E può questa tecnica essere utilizzata anche dai servizi federati?

- si sa che i sistemi federati hanno una innovazione molto lenta rispetto ai sistemi centralizzati. Ma quanta centralizzazione serve, per poter avere davvero una innovazione veloce? E quali sono le conseguenze dell'innovazione veloce in senso ecologico?

Proseguiamo poi con delle notizie di attualità:

- Apple fornisce un kit per la riparazione dell'iPhone; peccato che il costo sia proibitivo

- DuckDuckGo, motore di ricerca che promette maggiore privacy, includeva dei tracker e non lo diceva

- Bing, il motore di ricerca di Microsoft, non solo censura i risultati in Cina, ma censura persino nei suggerimenti automatici di ricerca. Alcune di queste censure, inoltre, avvengono anche fuori dalla Cina, per persone che hanno il dispositivo configurato per la lingua cinese.

Ascolta il podcast sul sito di Radio Onda Rossa

Il numero di maggio della rivista Gli Asini è dedicato principalmente alle riflessioni sulla tecnologia.

In particolare sono tre i contributi di persone che collaborano con C.I.R.C.E. che vi consiglio di leggere:

- Era meglio se continuavo a fare i disegnetti: Nft, critpomonete e Blockchain di Agnese Trocchi

- Che cos’è il Metaverso? di Jacopo Anderlini

- Come imparare a usare le macchine per sviluppare mutuo appoggio di Carlo B. Milani

Anche altri interventi sono molto interessanti, tra questi in particolare quello di Giacomo Tesio, "A scuola da Google" che riprende i temi legati alla DAD trattati anche da C.I.R.C.E. all'interno del libro "Formare a Distanza?"

Nel numero della rivista si parla anche di Software libero (A.R. Meo), di Cloud (D. Lamanna), di guerra per l'attenzione (S. Lanza)

L'indice completo degli articoli Buona lettura

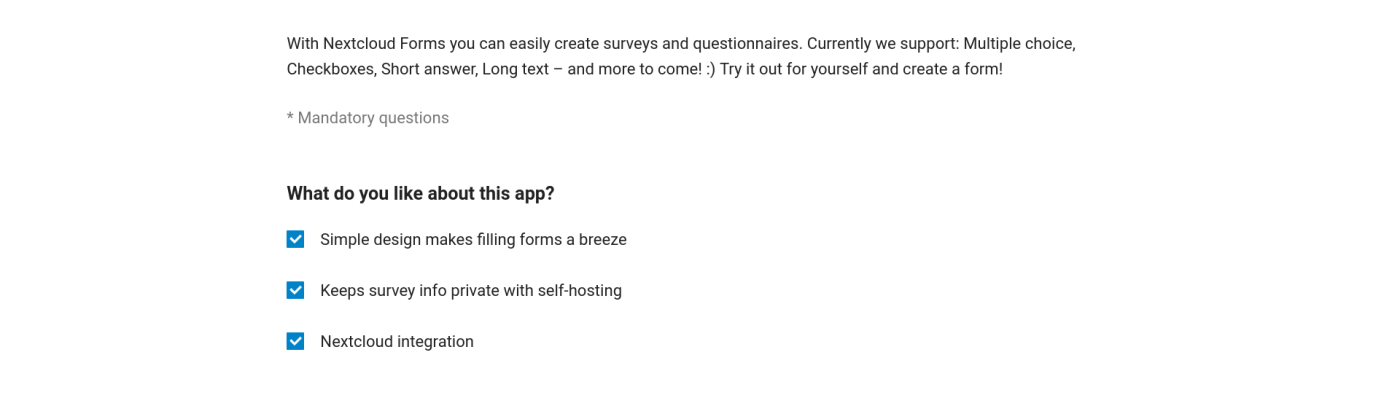

Un articolo de "Le alternative" che elenca una serie di software che si possono usare per realizzare dei Form invece di usare il sistema di Google... Perché se il servizio è gratis forse il prodotto sei tu...

"Una delle maggiori richieste che abbiamo ricevuto durante il periodo di lockdown è stata proprio quella di trovare delle alternative a Google Forms. È infatti uno dei metodi più utilizzati per creare sondaggi su internet ed il suo utilizzo è ormai prassi comune sia per aziende per molte aziende e privati.

Il suo utilizzo, come spesso accade per i prodotti Google, è in effetti semplice, veloce ed intuitivo. Sappiamo bene però che la privacy di Google è sempre la stessa ed i prodotti sono gratuiti perché, di fatto, Google è una azienda pubblicitaria.

Alternative a Google Forms: chi paga per i prodotti gratuiti?

Purtroppo i metodi che vi andremo a suggerire non sono sempre del tutto gratuiti, sappiamo bene però che il lavoro va pagato e che sarebbe anche ora di pagare per i servizi che utilizziamo. Quando trovate qualcosa di gratuito su internet pensate sempre: “chi sta pagando per tutto questo?”. Molti progetti vivono di donazioni come ad esempio Tor Project. Telegram, ad esempio, vive solo grazie alle generose donazioni di Pavel Durov. Mozilla oltre alle donazioni guadagna soprattutto grazie all’accordo milionario fatto con Google per lasciarlo come motore di ricerca predefinito su Firefox.

L’alternativa alle donazioni ed al pagamento del prodotto è la pubblicità. E purtroppo come ben sappiamo la pubblicità su internet, tranne rari casi come DuckDuckGo, è sempre invasiva."

In seguito a una sentenza, la società non venderà più il suo database ad aziende private

Clearview AI, oltre a essere un’azienda che punta a raccogliere un database di 100 miliardi di foto di volti utilizzando di fatto il riconoscimento biometrico per mappare pressoché tutta la popolazione mondiale, è un grande tema etico. Su questa linea, a quanto pare, si sta giocando una nuova partita e si sta aprendo un nuovo fronte, in seguito a un accordo giuridico in attesa di una conferma da pate di un tribunale in Illinois. American Civil Liberties Union, una associazione che si occupa della tutela dei diritti fondamentali, ha vinto la sua battaglia contro Clearview AI: l’azienda ha accettato di non vendere i suoi prodotti, i suoi database a società private.

Riporto una parte della newsletter di dataninja del 6 maggio 2022, perché il tema è particolarmente caldo.

E soprattutto: facciamo davvero abbastanza perché cresca la consapevolezza su questo argomento? Ma i nostri dati biometrici sono al sicuro?

Nelle ultime ore si è parlato moltissimo di dati sanitari. La UE ha annunciato che ci sarà una banca dati sanitaria unica dal 2025, ma appena prima qui in Italia abbiamo assistito a un attacco informatico che ha fatto saltare i sistemi informativi di alcuni ospedali a Milano. Mentre sul caso milanese c'è ancora molto da capire, sul caso dell'Ulss Euganea ha scritto tempo fa Guerre di Rete, facendo anche una cronistoria dei precedenti attacchi informatici. Una fonte dice in questo articolo: «In ogni caso, adesso i sistemi che utilizziamo hanno ogni tipo di blocco, anche se quella che manca davvero è la formazione del personale sui temi della cybersicurezza».

Questa questione di essere "formati" o comunque "preparati" è fondamentale, ma è anche fondamentale avere manager consapevoli che sanno ciò che fanno. Per carità non sarà un problema solo italiano, ma pare che dalle nostre parti le discussioni sulla cybersicurezza siano sempre abbastanza farsesche, come giustamente fa notare qualcuno, perché capita spesso che chi comanda non solo non ha competenze di cybersicurezza ma non sente neanche il bisogno di aumentare la propria consapevolezza sugli strumenti digitali e relativi rischi/opportunità.

Ma chi ce l'ha davvero una consapevolezza? Se compri un'auto, tra i cento fogli che firmi potrebbero chiederti di poter analizzare i tuoi dati biometrici, ma appena ci sali sopra e la guidi ti chiedi: come li raccolgono? Dove sono i sensori? Boh! La cittadinanza si sta mobilitando per chiedere regolamentazioni grazie al sostegno delle (ancora molto poche in Europa) organizzazioni della società civile che si battono per i diritti digitali. Per esempio la campagna Reclaim Your Face raccoglie firme contro la "sorveglianza biometrica di massa".

Quello che forse dovremmo chiederci noi che lavoriamo nel contesto digitale è: ma stiamo facendo abbastanza perché si diffonda una consapevolezza sul problema?

P.s.: il 10 maggio se ne è parlato a Milano in un evento al MEET Digital Culture Center (info qui)

Se vuoi iscriverti alla newsletter di Dataninja, puoi andare sul loro sito.

La quasi totalità degli alunni ha sperimentato periodi di didattica a distanza, ma il 67,7% preferisce le lezioni in presenza.

Il distanziamento sociale ha causato un crollo nella frequentazione degli amici (diminuita per il 50,5% degli alunni) e un aumento del ricorso a chat e social media per comunicare (aumentato per il 69,5% dei ragazzi).

Una quota non trascurabile di alunni segnala anche un peggioramento della situazione economica della famiglia (29,4%).

I ragazzi stranieri hanno sperimentato maggiori difficoltà di accesso alla DAD e più spesso segnalano un peggioramento delle condizioni economiche familiari.

Scarica il testo integrale dell'indagine sul sito ISTAT.