Pillole

Puntata del 10 nevembre 2024. Da domani, 11 Novembre, TSMC smetterà di vendere a Pechino chip con tecnologia sotto i 7nanometri (inclusi). A che tecnologia sono arrivate le industrie della repubblica popolare cinese? Quanto divario le separa ancora da quelle occidentali? Vedremo tutto questo, legandolo alla condizione geopolitica Taiwanese.

Alcuni cambi di licenze continuano a mettere in crisi la nostra coscienza: il software libero è sempre la scelta migliore? Anche quando Amazon dice di sì? Sempre più progetti si stanno muovendo verso licenze non compatibile con la tradizionale definizione di software libero; i motivi ci sembrano quantomeno comprensibili.

Chiudiamo con alcune notiziole riguardo ai temi del copyright, dei sistemi di trasporto pubblico su ferro ma, soprattutto, di tecnologie digitali obsolete.

Questa non è la storia della solita gara fra guardie e ladri in fatto di sicurezza; non è una vicenda di casseforti virtuali più robuste da contrapporre a grimaldelli sempre più sottili e penetranti. È la storia di come l’intelligenza artificiale obbliga tutti, utenti, studiosi e malviventi, a pensare come una macchina, in modo non intuitivo, e di come questo modo di pensare stia portando alla scoperta di vulnerabilità e di forme di attacco incredibilmente originali e impreviste e alla dimostrazione di strani virtuosismi di fantasia informatica, che conviene a tutti conoscere per non farsi imbrogliare. Perché per esempio una semplice immagine o un link che ai nostri occhi sembrano innocui, agli occhi virtuali di un’intelligenza artificiale possono rivelarsi bocconi fatalmente avvelenati.

[...]

La nuova tendenza in informatica, non solo da parte di Microsoft, è spingerci a installare sui nostri computer un assistente automatico che ha pieno accesso a tutte le nostre mail e ai nostri file ed esegue ciecamente qualunque comando datogli dal primo che passa. Cosa mai potrebbe andare storto?

Benvenuti alla puntata del 4 novembre 2024 del Disinformatico, il podcast della Radiotelevisione Svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell’informatica. Io sono Paolo Attivissimo.

Un articolo scientifico di daniela tafani, prezioso, ricco di spunti di riflessioni e di verità tanto evidenti quanto nascoste.

Il testo demistifica le "credenze" relative alla presunta intelligenza dei software probabilistici e ristabilisce dei punti fermi sulla non neutralità del software, anche quando si tratta di cosidetta Intelligenza Artificiale.

L'articolo dimostra perché l'introduzione dell'intelligenza artificiale nella scuola e nelle univeristà sia un problema per i processi di apprendimento e insegnamento. Tuttavia si tratta di una tendenza già presente: la trasformazione dell'insegnamento in addestramento degli studenti per andare incontro alle esigenze del mondo aziendale.

Indice

- Macchine per scrivere frasi probabili

- La bolla dell’“intelligenza artificiale generativa”

- Il valore dell’istruzione: le aziende e le narrazioni Edtech

3.a. L’idea che la sorveglianza sia una forma di cura

3.b. Il mito della personalizzazione dell’apprendimento

3.c. Il soluzionismo tecnologico

3.d. L’idea della neutralità delle piattaforme “educative” - Girelli, stampelle e ciuchini: gli omini di burro nei sistemi neoliberali

Nota bibliografica

Puntata dedicata in buona parte all'approfondimento di un curioso, ma sicuramente non unico, caso di incrocio tra la storia dell'infrastruttura di Internet, e in particolare dei DNS, con la politica internazionale: lo stato delle British Indian Ocean Territory scompare, e con esso dovrebbe scomparire anche il dominio .io, ad oggi usatissimo, in particolare dalle aziende tecnologiche. Ripercorriamo questa e altre vicende simili.

Passiamo poi a parlare di copyright, questa volta sotto una lente nuova, ovvero quella segnalateci dalle grandi aziende statunitensi della tecnologia; queste infatti si lamentano per la balcanizzazione di Internet, che danneggia gli interessi statunitensi; e inseriscono nella categoria anche i sistemi anti-pirateria italiani e francesi.

Concludiamo con una multa che nemmeno il signor Bonaventura.

Il video del seminario, tenutosi il 31 ottobre, promosso dalla Scuola critica del digitale del CRS. Interventi di Maurizio (Graffio) Mazzoneschi, Agnese Trocchi, Stefano Borroni Barale, Carlo Milani. Coordinamento di Giulio De Petra.

Ordine degli interventi

Giulio De Petra da 00:00:00

Maurizio (Graffio) Mazzoneschi da 00:08:10

Carlo Milani da 00:36:04

Agnese Trocchi da 00:44:38

Stefano Borroni Barale da 00:46:56

Giulio De Petra da 01:08:03

Agnese Trocchi da 01:13:54

Stefano Borroni Barale da 01:23:36

Giulio De Petra da 01:28:20Apriamo sull'Agcom che blocca Google tramite Piracy Shield: il blocco è durato solo alcune ore, ma mostra come il sistema "antipirateria" sia profondamente sbagliato. Agcom invece si concentra sul distribuire le colpe: non solo DAZN, ma persino i provider, i quali rispondono denunciando l'Agcom stessa.

Continuiamo commentando la questione "dossieraggio", e di come i malware non siano più strumento di competenza "solo" di polizia e magistratura, ma siano utilizzabili da società di investigazione privato.

Passiamo finalmente al nostro amato trasporto pubblico e in particolare ai treni. Si inizia a parlare di privatizzazione di Trenitalia, e in particolare del servizio Alta Velocità; per quanto non ci siano ancora molti dettagli, vediamo che già si prepara il terreno parlando di una società in difficoltà economiche che necessita di partecipazione privata per sopravvivere.

Parliamo poi del nuovo modello di attesa dell'autobus a Roma, che almeno nel nome sembra rispondere alle esigenze della città; un po' meno orientate all'utente sembrano invece tutte le altre caratteristiche.

Giovedì 31 ottobre a Roma, in Via della Dogana Vecchia 5, alle ore 18:00, il seminario promosso dalla Scuola critica del digitale del CRS. Ne parlano Maurizio (Graffio) Mazzoneschi, Agnese Trocchi, Stefano Borroni Barale, Carlo Milani. Coordina Giulio De Petra.

Nelle scuole e nei contesti educativi si (stra)parla di tecnologia esaltando quelle abilità e competenze che i ragazzi devono possedere affinché si spalanchino loro le porte del futuro (lavorativo ovviamente), oppure se ne parla come risorsa che può rendere più efficace ed efficiente la trasmissione e l’accumulo di sapere e di abilità. Ovviamente non manca anche la prevenzione dai rischi, ma in un approccio declinato quasi sempre come lotta all’«usare male» i dispositivi: con loro possiamo perdere tempo, fare brutte cose o incontrare brutte persone che fanno fare brutte cose. In ogni caso lo strumento è sempre percepito come neutro (dipende da come lo usi…) e l’uomo è sempre chiamato a dominare, anzitutto la macchina, ottimizzando il guadagno che gli può portare, ma anche se stesso, tenendo bene a mente che qualsiasi deviazione negativa avviene solo per colpa sua, perché non si è impegnato abbastanza (è scontato come in questo paradigma gli adolescenti non possano che uscirne male…).

Consapevole di questo contesto, e non rassegnato alla sua inevitabilità, CIRCE (Centro Internazionale di Ricerca per le Convivialità Elettriche), nell’ambito delle azioni del PNRR, sta realizzando per l’anno scolastico 2024/2025, corsi gratuiti di Pedagogia Hacker rivolti ai docenti delle scuole primarie e secondarie.

I corsi si dividono in tre livelli: il primo, intitolato “Non dipende (solo) da te”, ha l’obiettivo di rendere possibile un approccio consapevole alla rete e di scoprire i meccanismi di manipolazione cognitiva delle piattaforme interconnesse di massa, con uno specifico approfondimento su come gli strumenti di formazione a distanza influenzano il lavoro educativo.

Nel secondo, intitolato “Internet e strumenti conviviali”, si ragiona su come fare “riduzione del danno” nel rapporto con lo strumento elettronico facendo fronte ai problemi concreti di organizzazione, collaborazione, partecipazione con strumenti digitali, e si indaga l’impatto delle tecnologie digitali, AI inclusa, sulle dinamiche organizzative e didattiche.

Nel terzo, “Costruzione di attività didattiche”, si sperimentano buone pratiche di insegnamento e si ragiona su quali dati sono utili alla scoperta e all’approfondimento della conoscenza e di quali possiamo fare a meno.

Nel corso dell’incontro si presenteranno e discuteranno non solo le motivazioni, i contenuti e le caratteristiche dell’intero progetto, ma anche i risultati ottenuti nelle prime esperienza formative realizzate.

Il punto originale da cui partire, che anima tutto il progetto, è l’attitudine hacker: quella curiosità, immaginazione, desiderio di gioco trasformativo di cui sono esperti i bambini, da cui non possiamo che imparare, da riscoprire e coltivare insieme.

Per chi, pur interessato, non potrà partecipare di persona è prevista la possibilità di seguire l’incontro collegandosi tramite il seguente link: https://us02web.zoom.us/j/81948891898

Maggiori informazioni sul sito del Centro per la Riforma dello Stato.

L’Intelligenza artificiale (Ai) è un tema oggi talmente di moda che persino il papa ha ritenuto indispensabile dire la sua sull’argomento. Un utile strumento per orientarsi in questo profluvio di notizie, in genere sensazionalistiche e spesso fuorvianti, è fornito dal libro recentemente pubblicato di Stefano Borroni Barale, “L’intelligenza inesistente. Un approccio conviviale all’intelligenza artificale”, Altreconomia, 2023. Un agile saggio divulgativo alla portata anche del lettore meno esperto.

Il titolo “L’intelligenza inesistente” rimanda esplicitamente ad Agilulfo il “cavaliere inesistente” creato da Italo Calvino, un paladino che pur “non esistendo” riesce comunque a combattere valorosamente al servizio di Carlomagno (“Bé, per essere uno che non esiste, siete in gamba !” sbotta a un certo punto l’imperatore).

Più precisamente per l’autore – a differenza di quanto sostengono i millantatori – non esiste oggi (né è alle viste) una Ai “forte” in grado di pensare come un essere umano ma solo un’Ai “debole” in grado di “simulare” alcuni aspetti del pensiero umano. Una Ai che funziona solo grazie al lavoro costante di un vasto proletariato digitale, invisibile e malpagato (i cosiddetti “turchi meccanici” o “turker”).

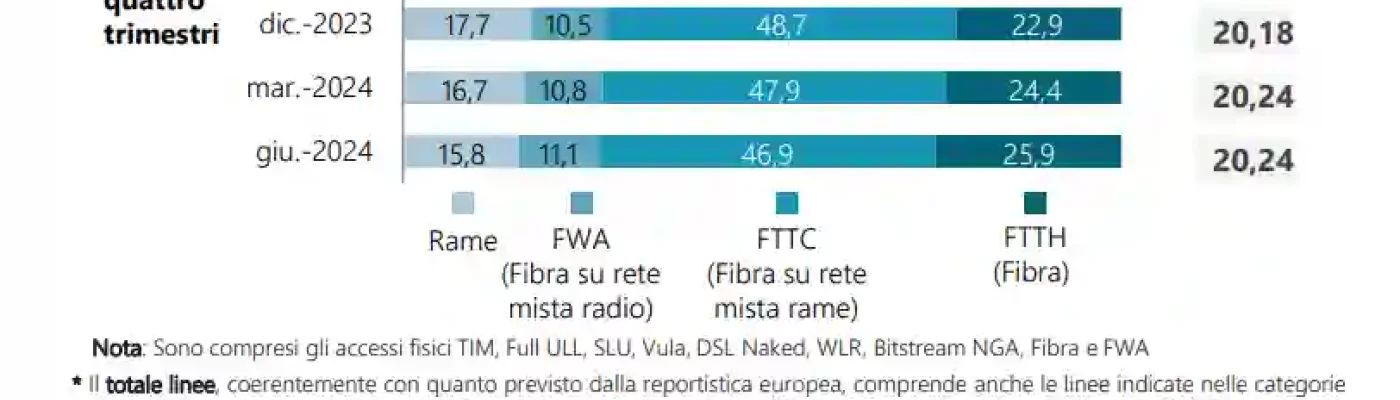

Secondo i dati dell'osservatorio trimestrale dell'Agcom, in aumento le connessioni FTTC (Fibra fino al cabinet, il cavo che entra in casa è di rame) e FTTH (Fibra ottica fin dentro casa) nel nostro paese, in flessioni il rame mentre cresce anche il consumo medio medio giornaliero di giga.

A fine giugno 2024 nella rete fissa gli accessi complessivi su base trimestrale non mostrano variazioni di rilievo, e rimangono attestate intorno ai 20,24 milioni di linee. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio trimestrale dell’Agcom relativo al primo semestre del 2024.

Le linee in rame si sono ridotte di circa 170 mila unità su base trimestrale e di 720 mila rispetto al giugno 2020, e nell’ultimo quadriennio sono diminuite di 4,95 milioni di accessi.

Pur se in flessione su base annua (-587 mila linee),gli accessi FTTC rappresentano circa il 47% della base clienti complessiva. Quelli FTTH crescono su base trimestrale di oltre 300 mila unità e di 1,09 milioni su base annua, mentre rispetto al giugno 2020 l’incremento è di 3,71 milioni di linee.

Leggi l'articolo con tutti i dati

Per saperne di più ascolta la puntata di Le Dita Nella Presa "E' tutta fibra quella che luccica" su Radio Onda Rossa

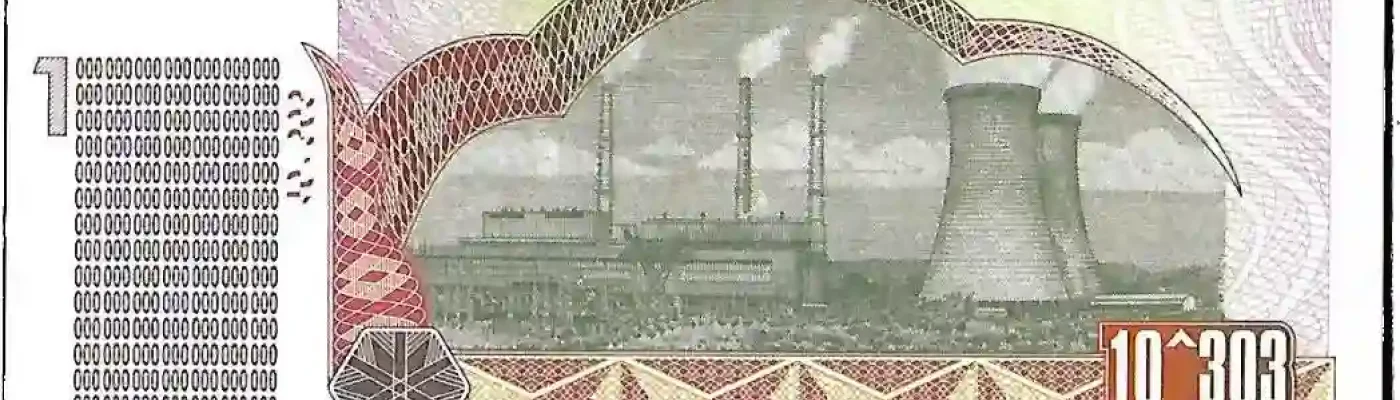

L’intelligenza artificiale causa carenza di energia elettrica: verrà riattivato la centrale in cui si verificò il più grande incidente nucleare della storia degli Stati Uniti.

Three Mile Island, Chernobyl e Fukushima sono stati teatro di disastri nucleari a lungo ricordati, specialmente in gran parte dell’Europa, dove il tema dell’energia nucleare è stato molto discusso. Ancora oggi il problema delle centrali nucleari è oggetto di dibattito, nonostante la tecnologia nucleare odierna abbia fatto molti progressi rispetto al passato, in presenza di un’economia guidata dal consumo elettrico sempre maggiore, in particolar modo a causa della crescita dell’Intelligenza artificiale (IA), il cui uso sta guidando la domanda di elettricità.

Tuttavia, diversa è la linea adottata da altri paesi nel mondo. Se i tedeschi hanno chiuso le loro centrali nucleari e la Svizzera ne sta mettendo in discussione la chiusura, in Asia è attualmente in corso una vera e propria rinascita del nucleare. Infatti, negli ultimi anni la produzione di energia elettrica derivante dal nucleare nel continente asiatico è aumentata notevolmente e gli americani stanno attualmente rivalutando la questione con un approccio più pragmatico. Nei giorni scorsi, la società energetica Constellation Energy e il gruppo tecnologico Microsoft hanno annunciato che riattiveranno insieme l’unità I della centrale nucleare di Three Mile Island, vicino a Harrisburg, in Pennsylvania.

Leggi l'articolo di Christof Leisinger (per la rivista online INFOsperber)