Pillole

Puntata 25 di EM, settima del ciclo Estrattivismo dei dati, parliamo di Intelligenza Artificiale e lavoro.

Nella prima parte, la trasmissione affronta il tema dell’intelligenza artificiale dal punto di vista del lavoro nascosto che ne rende possibile il funzionamento. Ospite Antonio Casilli, che racconta come dietro ogni algoritmo, chatbot o app ci sia una vasta rete di lavoratori spesso invisibili e sottopagati, impegnati in attività di addestramento e moderazione dei sistemi di IA. La discussione esplora il legame tra sfruttamento digitale e automazione, mostrando come il lavoro umano venga semplicemente spostato e reso meno visibile, ma non eliminato.

Nella seconda parte, si approfondisce il concetto di "lavoro invisibilizzato" nell’era delle piattaforme e dell’intelligenza artificiale. Casilli descrive come molti lavoratori digitali, anche in Europa, restino fuori dal campo visivo pubblico, spesso vincolati da contratti di riservatezza e condizioni precarie.

Nella terza parte, il focus si sposta sulle possibili prospettive politiche e sindacali: si parla di nuove forme di organizzazione e tutela dei lavoratori digitali, dalle iniziative sindacali dal basso alle azioni legali collettive, fino all’ipotesi di cooperative di intelligenza artificiale.

Builder.AI è una startup londinese nata nel 2016 con la promessa di offrire un assistente AI in grado di sviluppare app e software in pochi secondi e in modo quasi completamente automatizzato. Oggi è in bancarotta per aver gonfiato i bilanci, oltre a essere stata accusata di sfruttare il lavoro umano molto più di quanto abbia mai ammesso.

Le bugie hanno le gambe corte, anche quando sei una startup quotata 1,5 miliardi di dollari. In questi giorni ha fatto il giro del mondo la notizia del fallimento di Builder.AI, un'azienda tech con base a Londra, che dopo aver ricevuto per anni milioni di investimenti, anche da colossi come Microsoft, ha dovuto fare i conti con la verità.

Builder.AI è stata fondata nel 2016 come una startup innovativa nel settore dell'intelligenza artificiale. Il suo fiore all'occhiello era "Natasha", un assistente AI in grado di sviluppare software e app in modo del tutto automatizzato. O almeno, questo era quello che prometteva.

Meta, colosso tech fondato da Mark Zuckerberg, e Anduril, la società di tecnologie per la difesa di Palmer Luckey (fondatore di Oculus acquisita da Facebook), stanno collaborando su una gamma di prodotti XR integrati, progettati specificamente per i soldati americani.

Il ceo di Anduril, Palmer Luckey, ha elogiato la partnership come una spinta tecnologica necessaria per le forze armate. “Di tutti i settori in cui la tecnologia a duplice uso può fare la differenza per l’America, questo è quello che mi entusiasma di più”, ha affermato Luckey. “La mia missione è da tempo quella di trasformare i combattenti in tecnomanti, e i prodotti che stiamo sviluppando con Meta fanno proprio questo”.

Da parte sua Zuckerberg ha dichiarato nella nota che “Meta ha trascorso l’ultimo decennio a sviluppare intelligenza artificiale e realtà aumentata per abilitare la piattaforma informatica del futuro”. “Siamo orgogliosi di collaborare con Anduril per contribuire a portare queste tecnologie ai militari americani che proteggono i nostri interessi in patria e all’estero” ha aggiunto il numero uno di Meta.

Non va dimenticato che solo lo scorso novembre Meta ha cambiato politica per aprire Llama al governo degli Stati Uniti per “applicazioni di sicurezza nazionale”. Tra gli appaltatori governativi a cui Meta stava aprendo Llama ci sono Amazon Web Services, Lockheed Martin, Microsoft, Palantir e appunto Anduril.

Articolo qui

Lo annuncia il fondatore dell'app di messaggistica Pavel Durov, la partnership è da 300 milioni di dollari

Con un messaggio sul proprio canale ufficiale di Telegram, il fondatore Pavel Durov ha ufficializzato l'accordo con Elon Musk che porterà quest'estate tutte le funzionalità di intelligenza artificiale basate su Grok a bordo dell'app di messaggistica. Secondo le informazioni diffuse, si tratta di una partnership da 300 milioni di dollari, che potrà dare un bel boost al servizio multipiattaforma per cerare di pareggiare i conti con gli eterni rivali di WhatsApp con la loro soluzione proprietaria basata su Meta AI.

L'accordo avrà una durata di un anno e le funzionalità riguarderanno la platea globale degli utilizzatori di Telegram, stimata in circa un miliardo di utenti. Già da qualche tempo Grok era disponibile per gli abbonati a Telegram Premium, ma presto sarà sfruttabile anche gratuitamente.

Durov specifica come Telegram riceverà la somma di 300 milioni in dollari e azioni di xAI e otterrà anche il 50% dei ricavi dagli abbonamenti a xAI che saranno sottoscritti dagli utenti che arrivano appunto dall'app.

Un’inchiesta del New York Times parte da un rapporto Wood MacKenzie e dagli aumenti dei prezzi degli ultimi anni: privati e piccole imprese potrebbero caricarsi ulteriormente sulle spalle gli oneri degli aggiornamenti della rete necessari a Big tech.

Famiglie e piccole imprese statunitensi stanno pagando l’energia a prezzi maggiorati, negli ultimi anni, ma le tariffe elettriche a loro carico potrebbero aumentare ulteriormente, a breve. E la ragione non è in quel che consumano loro, ma in quel che consuma il settore Big tech per mandare avanti datacenter e servizi di Intelligenza artificiale (Artificial intelligence, AI).

Secondo i dati citati dal NYT si prevede che la domanda di elettricità in alcune parti degli Stati Uniti aumenterà fino al 15% solo nei prossimi quattro anni. «Il rapido aumento dei datacenter, che utilizzano l'elettricità per alimentare i server di computer e mantenerli freschi, ha messo a dura prova molte utility», scrive il quotidiano statunitense. Oltre a investire per soddisfare la domanda, i servizi pubblici stanno spendendo miliardi di dollari per rendere i loro sistemi più sicuri contro incendi, uragani, ondate di calore, tempeste invernali e altre condizioni meteorologiche estreme: «I disastri naturali, molti dei quali sono legati al cambiamento climatico, hanno reso le reti elettriche più inaffidabili degli Stati Uniti. Questa spesa è uno dei motivi principali per cui le tariffe dell'elettricità sono aumentate negli ultimi anni».

Negli Stati Uniti e in Europa tali costi vengono al momento “socializzati” e redistribuiti sulle bollette di tutti gli utenti. Un approccio comprensibile se l’obiettivo è un bene comune (per esempio la decarbonizzazione grazie al passaggio alle rinnovabili). Ma se invece gli investimenti in infrastrutture energetiche servono a facilitare i già colossi guadagni dei giganti digitali, è giusto che a pagare siano le famiglie e le piccole imprese?

Articolo completo qui

Meta ha usato anche LibGen, un database illegale online, per allenare la sua AI, scavalcando così il diritto d'autore e il lavoro di chi fa ricerca, che finisce sfruttato due volte. Ma il copyright non è la soluzione.

Notizia di queste settimane è quella relativa all’utilizzo da parte di Meta di LibGen, un archivio online di materiali, anche accademici, piratati, per aiutare ad addestrare i suoi modelli linguistici di intelligenza artificiale generativa. La notizia è un paradosso, soprattutto, in particolare se letta dalla prospettiva della ricerca accademica. Chi scrive è l’opposto di un sostenitore del copyright: è un sistema che offre pochissima autonomia e un lievissimo sostegno ai piccoli, e dona, invece, un enorme potere ai grandi gruppi editoriali, oltre a essere un ostacolo alla libera circolazione della conoscenza e della cultura. [...]

La razzia spregiudicata di questi contenuti è predatoria perché omette completamente l’esistenza di chi quei contenuti li ha creati, e non perché non ne rispetta il copyright, ma perché avanza una pretesa di possesso su quei contenuti come se non esista alcun livello ulteriore. È predatoria perché si rivolge, senza alcun ragionamento culturale, alla pirateria, che è stata creata per indebolire un sistema iniquo. Così facendo Meta crea un livello di sfruttamento ulteriore su quei contenuti, facendosi gioco di una strategia di resistenza, di fatto svuotandola. Il fatto che Meta si sia rivolta a un database illegale per questa operazione dimostra due cose: che il copyright è finito e non serve assolutamente a nulla (ma questo lo sapevamo già da molto) e, allo stesso tempo, che non esiste limite alcuno all’azione delle aziende tecnologiche e alle loro dinamiche estrattive. Non vi erano limiti all’estrazione di dati per la pubblicità targetizzata, perché dovrebbero esistere per l’AI generativa?

Credere che questo contribuirà a indebolire il copyright o a finalmente mandarlo in soffitta è una favola che può funzionare solo in qualche narrazione determinista dove l’AI è un agente neutro, inevitabile e irrefrenabile, cui non è possibile, né giusto, porre limiti. È una narrazione tossica e di comodo, e molto pericolosa, ed è la stessa da decenni. La risposta non può certamente essere il copyright, ma nemmeno la resa incondizionata a questo pensiero che mischia linguaggio corporate a filosofia spiccia. Non abbiamo fatto e sostenuto le battaglie per la Rete libera, il fair use, le licenze creative commons e per la memoria di Aaron Swartz per fare finta che finire sfruttati da Meta una volta in più sia una cosa di cui essere contenti.

Articolo completo qui

YouTube sta modificanda le sue strategie pubblicitarie e l'intelligenza artificiale è al centro di questa evoluzione.

Stando alle indiscrezioni, la piattaforma sta sperimentando un sistema basato sull'IA per inserire annunci nei momenti in cui gli utenti sono più propensi a notarli, spesso durante le pause naturali dei video. L'obiettivo è chiaro: massimizzare l'impatto delle pubblicità, anche se un approccio come questo ha l'aria di essere essere un po' troppo invasivo.

L'IA analizza il contenuto dei video per identificare i punti in cui l'attenzione dell'utente è al massimo, come la fine di una scena intensa o un momento di silenzio. Questi istanti, che l'algoritmo considera ideali, diventano il bersaglio perfetto per gli annunci.

Se da un lato questo può (almeno inizialmente) aumentare l'efficacia delle campagne pubblicitarie, dall'altro rischia di interrompere l'esperienza di visione in modo più evidente, suscitando frustrazione negli spettatori.

Newsletter N. 205 - 11 maggio 2025

Numero centrato soprattuto su AI, lavoratori e rapporti di potere

Dopo l’ondata di attenzione e infatuazione mediatica che ha accompagnato il lancio di ChatGPT e di molti altri strumenti di intelligenza artificiale generativa, dopo che per molti mesi si è parlato di vantaggi per la produttività, o di sostituzione del lavoro (soprattutto delle mansioni noiose e ripetitive) con l’AI, siamo arrivati a un punto dove si intravedono più che altro le prime sostituzioni di lavoratori. E ciò sebbene la promessa crescita di produttività lasci ancora molto a desiderare (non parliamo della sostituzione di ruoli).

Mentre gli stessi lavoratori del settore tech (un’elite che per anni ha viaggiato in prima classe anche nelle peggiori fluttuazioni del mercato del lavoro) si sono resi conto di trovarsi in una situazione piuttosto scomoda: più licenziabili, da un lato, e più esposti ai dilemmi etici di lavorare per aziende che hanno abbandonato precedenti remore per contratti di tipo militare, dall’altro.

Partiamo proprio dalla guerra.

Una parte di dipendenti di Google DeepMind (l’unità di Alphabet che lavora sull’intelligenza artificiale e tra le altre cose ha rilasciato Gemini, la famiglia di modelli linguistici di grandi dimensioni) stanno cercando di sindacalizzarsi per contestare la decisione dell'azienda di vendere le sue tecnologie ai militari, e a gruppi legati al governo israeliano.

...

Il chatbot era velocissimo, ma impersonale e impreciso.

Nella corsa frenetica a sostituire i dipendenti umani con la IA che sembra coinvolgere ogni azienda, si è verificata una piccola inversione di tendenza.

Klarna, l'azienda svedese di servizi finanziari specializzata in pagamenti rateizzati, dopo aver sostituito 700 dipendenti con un chatbot AI nel 2024, ora sta tornando ad assumere personale umano per il servizio clienti.

La decisione arriva dopo che un sondaggio interno ha rivelato che soltanto un progetto AI su 4 ha portato un ritorno sull'investimento atteso. Il sondaggio ha evidenziato i limiti dell'automazione in un settore che, a causa dell'interazione con i clienti, non richiede soltanto efficienza ma empatia e flessibilità.

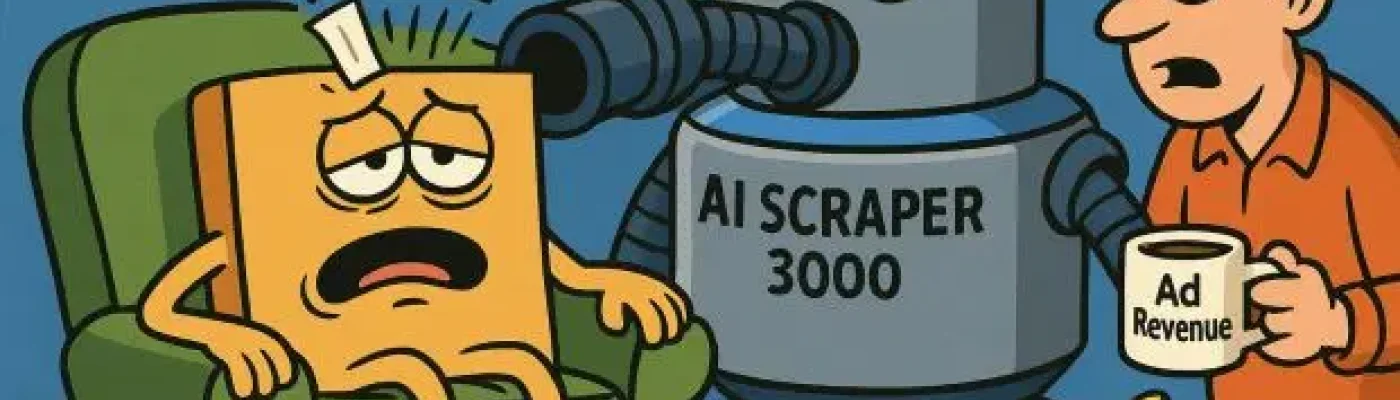

Il proliferare delle intelligenze artificiale non farebbe altro che danneggiare i creatori di contenuti e i siti indipendenti.

Matthew Prince, CEO di Cloudflare (una delle CDN più grandi al mondo), ha lanciato un allarme sul futuro del web durante un'intervista al Council on Foreign Relations: l'intelligenza artificiale starebbe distruggendo il modello di business che ha sostenuto il web per oltre 15 anni.

«L'AI cambierà radicalmente il modello di business del web» ha affermato. «Negli ultimi 15 anni, tutto è stato guidato dalla ricerca online» ma ora le cose stanno cambiando: se un tempo la ricerca su Google portava traffico ai siti tramite i famosi «10 link blu», oggi quella stessa ricerca è fatta per tenere gli utenti sulla piattaforma, fornendo risposte e contenuti tramite la IA.

Dieci anni fa, per ogni due pagine indicizzate, Google rimandava un visitatore al sito; ora, secondo Prince, servono sei pagine per un solo visitatore, con un calo del 200% nel valore restituito ai creatori di contenuti.