Pillole

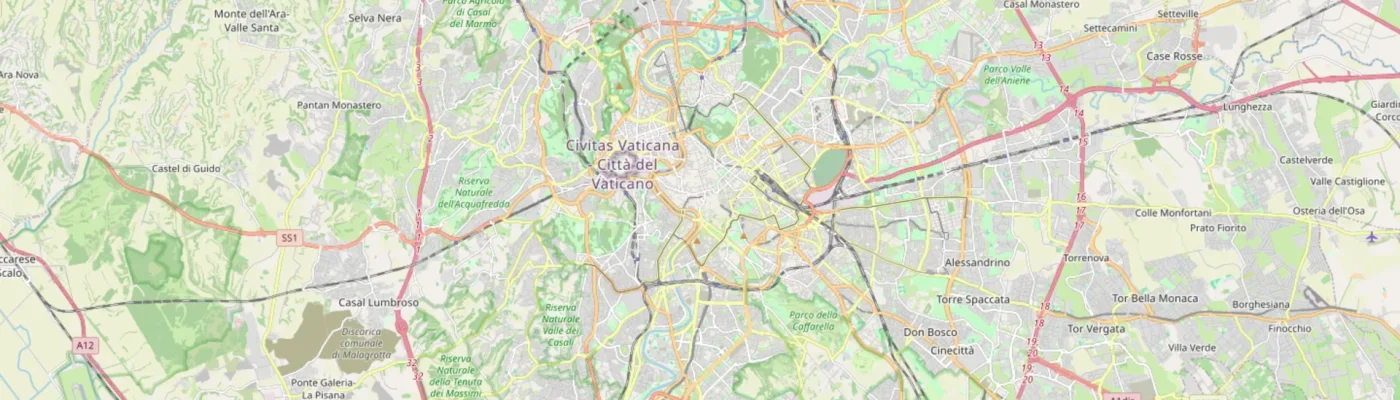

La piattaforma di crowdmapping denuncia un aumento senza precedenti di richieste, che mette sotto pressione i server.

La folle corsa dell'AI sta portando aziende e sviluppatori del settore a fare di tutto per riuscire a conquistare il mercato con un prodotto che sia davvero degno di nota. E in questo gioco di potere non ci sono regole, nè limiti che possano essere rispettati. Lo dimostra il caso di OpenStreetMap, una delle più note piattaforme di crowdmapping al mondo, che di recente ha segnalato la diffusione crescente di bot che cercano di effettuare lo scraping (selvaggio) di dati dal sito.

“Il nostro ingegnere senior per la sicurezza, Grant Slater, sta assistendo a livelli senza precedenti di bot che tentano di sottrarre dati dall'hashtag #OSM - si legge in un post pubblicato dall'account LinkedIn della piattaforma, con cui questa ha attirato l'attenzione dei giornalisti sul tema - A titolo di confronto, negli ultimi anni ha visto 1 o pochi IP effettuare più di 10.000 richieste, ma questa settimana stiamo assistendo a più di 100.000 IP coordinati per effettuare lo scraping, con ogni IP che effettua poche richieste. In precedenza avrebbe bloccato temporaneamente 1 o 2 IP e sarebbe andato avanti. Ora questo non è più possibile”.

“Tecnicamente abbiamo quasi tutto sotto controllo, ma non credo che questo problema scomparirà senza una discussione più ampia. Una quantità enorme di risorse (umane e materiali) viene spesa in progetti come il nostro per mantenere online i nostri servizi, e non siamo soli: anche Wikipedia, Arch Linux, KDE, Gnome e molti altri stanno difendendosi dallo tsunami”, scrive Grant Slater, ingegnere senior di OSM, chiamando le piattaforme all’azione.

Articolo completo qui

Chiamato a testimoniare nell'ambito di una causa sui danni delle piattaforme a una giovane utente, l'ad di Meta ha fatto di tutto per schivare le sue responsabilità.

Nello specifico, la presenza di Zuckerberg doveva chiarire se le piattaforme del colosso, come Facebook e Instagram, fossero state intenzionalmente progettate per creare dipendenza, e per rispondere alle accuse secondo cui l'azienda avrebbe deliberatamente adottato strategie per aumentare l'engagement di adolescenti e pre-adolescenti, innescando negli utenti gravi problemi di salute mentale.

L'udienza rappresenta uno dei passaggi chiave della causa intentata contro Meta, YouTube, Snap e TikTok da una ventenne californiana, identificata in aula come K.G.M. (anche se il suo avvocato si è spesso riferito a lei con il suo nome di battesimo, Kaley), e da sua madre nel 2023. La tesi è che l'uso compulsivo delle piattaforme social da parte della ragazza in età estremamente precoce le abbia causato seri danni psicologici.

Mentre a novembre Meta e Google avevano provato senza successo a far archiviare il caso, Snap e TikTok hanno poi raggiunto un accordo in via extragiudiziale, lasciando alle altre società il compito di affrontare il primo di una nutrita serie di processi sulla dipendenza da social media attualmente in corso a Los Angeles. Queste cause – che nel gergo giuridico statunitense vengono definite bellwether – sono state selezionate in quanto rappresentative di un gruppo molto più ampio di azioni legali simili contro le stesse aziende. I querelanti, che in totale sono circa 1.600, sostengono che i loro figli siano stati vittime di casi di depressione, dismorfismo e suicidio.

Articolo completo qui

È successo il contrario, in un’azienda che l’aveva messa a disposizione dei dipendenti senza obbligarli a usarla

Tra aprile e dicembre del 2025 due ricercatrici dell’università della California Berkeley hanno condotto uno studio in un’azienda tecnologica californiana di circa 200 dipendenti. Volevano valutare se e come la progressiva diffusione di strumenti popolari basati sull’intelligenza artificiale generativa, come i chatbot, avrebbe cambiato le abitudini di lavoro. Dai primi risultati, parte di una ricerca ancora in corso, è emerso che usare l’AI aveva semplificato e velocizzato molti compiti dei dipendenti, ma nel complesso aveva aumentato il tempo che dedicavano al lavoro senza nemmeno accorgersene. E questo aveva avuto ripercussioni sulle loro condizioni psicofisiche.

In sostanza, durante gli otto mesi di osservazione, le persone avevano lavorato a un ritmo più veloce, avevano svolto da sole più compiti e avevano lavorato per più ore, rispetto a prima dell’introduzione degli strumenti di intelligenza artificiale. E lo avevano fatto senza che nessuno glielo avesse chiesto: l’azienda non le aveva obbligate a usare l’AI, ma aveva fornito loro abbonamenti aziendali a strumenti popolari disponibili in commercio e destinati ai clienti individuali (B2C), come per esempio ChatGPT o Gemini.

Il nuovo hobby di giocare con agenti AI intelligenti è affollato di entusiasti sperimentatori. Una nuova strada che passa tra antichi problemi e porta verso nuove incertezze.

Doveva succedere, prima o poi, ed è successo la settimana scorsa. Dopo ChatGPT, è uscita una seconda killer application per le false IA. Senza preavviso, un virtuoso utente di Github ha rilasciato i sorgenti di un agente IA molto ben fatto, perfettamente funzionante, installabile e configurabile con estrema semplicità. È Peter Steinberger, una persona di indubbio ingegno che dichiara di essere un vibe coder estremo, e di pubblicare spesso codice poco leggibile e generato tramite LLM senza controllarlo.

Cos'è esattamente Openclaw? E' un software per la creazione di agenti che si installa e gira in locale sul computer dell'utente. Un agente Openclaw si interfaccia con i servizi installati sul computer, ma è concepito principalmente per utilizzare servizi in rete e nel cloud, tra cui necessariamente uno o più LLM. Openclaw utilizza gli account personali dell'utente per i servizi con cui l'agente deve interagire; questo implica che l'agente possieda le credenziali dell'utente, tutte le password, tutti i token per essere in grado di utilizzare i servizi e le varie API. Cosa mai potrebbe andare storto?

Scrivere un agente non richiede sofisticatissime nozioni, nemmeno di IA; è un argomento antico quasi quanto l'IA stessa, e in essa completamente separato dai suoi altri settori fino a pochi anni or sono. Scrivere un agente come progetto open source è un lavoro molto impegnativo per una sola persona, anche di talento;

E qui nasce la domanda: perché l'ha fatto pubblicamente un bravissimo signor nessuno, e non Sam Altman o Dario Amodei? Perché sono troppo seri? Allora perché non l'hanno fatto Elon Musk o Satya Nadella? Altro a cui pensare? Allora perché non Aravind Srinivas oppure Mustafa Suleyman? Troppo accademici? Insomma, possibile che possa essere sfuggito ai grandissimi spacciatori di LLM di cavalcare un successo assicurato, presentandolo come progetto aperto, o come prodotto commerciale, o come qualsiasi cosa nel mezzo?

Nella puntata 16 di EM interviste a Guarascio, autore del libro Imperialismo digitale, Borghi sul Digital Omnibus e a un attivista del collettivo Bida.

Dario Guarascio presenta il suo nuovo libro Imperialismo digitale (Laterza), un’analisi lucida del potere delle Big Tech e del nuovo intreccio tra finanza, tecnologia e guerra. Un viaggio dentro il "complesso militare-digitale" che sta ridefinendo gli equilibri globali tra Stati Uniti e Cina.

Intervista a Maurizio Borghi (29:20), codirettore del "Centro Nexa su Internet e Società", sul Digital Omnibus e sui rischi di una nuova "austerity dei diritti digitali" in Europa. Un confronto critico sulle modifiche al GDPR, tra competitività, IA e tutela dei diritti fondamentali.

Intervista ad un attivista del collettivo Bida (53:19), realtà che da oltre dieci anni costruisce infrastrutture digitali autonome come alternativa concreta alle piattaforme delle Big Tech. Parliamo di autogestione tecnologica, mutualismo e pratiche di liberazione digitale, tra server cifrati, Mastodon, Matrix e PeerTube.

Durante una recente audizione al Senato degli Stati Uniti, Waymo ha ammesso che i suoi robotaxi non sono così autonomi come la retorica aziendale lascia intendere.

Mauricio Peña, responsabile della sicurezza dell’azienda controllata da Alphabet, ha confermato che quando i veicoli incontrano situazioni insolite, il controllo viene trasferito a conducenti remoti. Molti di questi operatori non lavorano negli Stati Uniti, ma dalle Filippine e da altri paesi.

L’ammissione smonta la narrazione dell’autonomia completa e riporta al centro una realtà scomoda: dietro i sistemi di intelligenza artificiale presentati come rivoluzionari c’è ancora una certa dipendenza dal lavoro umano, spesso sottopagato e delocalizzato.

La testimonianza di Waymo non è un caso isolato ma l’ennesima conferma di un pattern industriale consolidato. L’IA si regge su una struttura ibrida in cui l’intervento umano rimane indispensabile, pur restando invisibile agli utenti finali. E il modello economico è sempre lo stesso: esternalizzare la supervisione verso paesi dove il costo del lavoro è inferiore, mantenendo però intatta la narrazione di un sistema “completamente automatizzato”.

Zoe Hitzig, ricercatrice che ha lavorato negli ultimi due anni in OpenAI, ha rassegnato le dimissioni nello stesso giorno in cui l'azienda ha iniziato a testare gli annunci pubblicitari all'interno del chatbot. La decisione è stata spiegata in un editoriale ospitato dal New York Times, in cui Hitzig collega direttamente il lancio della pubblicità in ChatGPT a un cambio di rotta che, a suo giudizio, allontana OpenAI dalle domande di sicurezza ed etica per cui aveva scelto di unirsi all'azienda.

Al centro delle critiche di Hitzig non c'è la pubblicità in sé, che la ricercatrice non definisce intrinsecamente immorale, ma la combinazione tra annunci e natura dei dati raccolti da ChatGPT. Nel suo intervento, descrive le interazioni con il chatbot come un "archivio di candore umano" senza precedenti, costruito a partire da conversazioni in cui gli utenti condividono timori medici, problemi di coppia, fragilità psicologiche e convinzioni religiose, spesso nella convinzione di dialogare con uno strumento neutrale e privo di interessi propri. Il timore è che un sistema di annunci inserito in questo contesto possa evolvere verso forme di targeting profondamente personali, difficili da comprendere e da controllare sia per gli utenti sia per i regolatori.

Secondo Hitzig, la fase iniziale dei test potrebbe rispettare linee guida relativamente prudenti, ma il problema emergerebbe nel lungo periodo, man mano che si consolida il modello di business basato sulla pubblicità. La ricercatrice richiama esplicitamente la traiettoria dei grandi social network, e in particolare di Facebook, dove gli impegni iniziali sulla tutela della privacy sarebbero stati progressivamente erosi dalla pressione di un motore economico centrato su engagement, profilazione e microtargeting. Nel caso di ChatGPT, la combinazione tra dati conversazionali intimi e ottimizzazione algoritmica degli annunci potrebbe creare incentivi a spingere contenuti capaci di influenzare decisioni sensibili, dagli acquisti alla salute, fino alle opinioni politiche, sfruttando contesti emotivi particolarmente vulnerabili.

Articolo completo qui

Fonte originale New York Times qui

Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale ha inviato centinaia di richieste alle principali piattaforme online, tra le quali anche Reddit e Discord, per conoscere i dati identificativi degli account ostili alle attività dell’ICE.

Secondo il New York Times, le società coinvolte, tra cui Google, Meta (proprietaria di Instagram, Threads e Facebook), Reddit e Discord, avrebbero ricevuto mandati amministrativi con cui il governo chiedeva nomi, email, numeri di telefono e altri dati utili a scoprire i titolari degli account che nelle scorse settimane si sono esposti nel criticare le attività di quella che molti definiscono la milizia anti-immigrati di Trump. Fonti governative e dipendenti delle aziende, citati dal quotidiano statunitense, riferiscono che alcune richieste sarebbero state soddisfatte, benché le piattaforme non siano obbligate per legge a consegnare tali informazioni.

Con Kenobit per imparare come e perché sperimentare il fediverso; nuove evidenze della tossicità dei social media commerciali; il ransomware alla Sapienza e il blocco dei siti delle olimpiadi sono davvero entrambi frutto di un attacco russo?

Iniziamo la puntata con l'intervista a Kenobit che non siamo riusciti a fare la settimana scorsa: parliamo del suo libro Assalto alle piattaforme e facciamo una panoramica del fediverso.

I social media danno dipendenza "by design": è quello che mostrano sia dei documenti pubblicati da Tech Oversight , basati su inchieste giudiziarie negli Usa; sia il recente pronunciamento della commissione europea su Tiktok, che viene considerato non conforme al Digital Service Act perché i meccanismi che sono alla base (e che stanno alla base di tutti i social) creano dipendenza.

Gli hackers filorussi sono intorno a noi? Commentiamo le recenti notizie del ransomware che ha bloccato i servizi dell'Università Sapienza di Roma, insieme a quelle degli altri attacchi che riguardano siti internet connessi alle olimpiadi invernali, cercando di confrontare gli articoli usciti sui giornali con le evidenze a nostra disposizione.

Dopo aver abbandonato Meet, Zoom e Teams è ora il turno di Microsoft Office. LaSuite, la piattaforma collaborativa ufficiale dello Stato francese sviluppata da DINUM come alternativa strutturale alle suite Office commerciali nella Pubblica Amministrazione. Il Paese d'Oltralpe mette al bando le soluzioni sviluppate da fornitori statunitensi.

Strumenti come Microsoft Office e Microsoft 365 sono diventati nel tempo lo standard di fatto per la redazione dei documenti, la gestione dei file, la comunicazione e il lavoro collaborativo. Tuttavia, l’adozione diffusa di queste soluzioni ha sollevato interrogativi crescenti in materia di sovranità digitale, controllo dei dati pubblici, dipendenza da fornitori extra-europei e sostenibilità dei costi nel lungo periodo. È in questo contesto che nasce LaSuite, piattaforma collaborativa ufficiale dello Stato francese: un ambiente di lavoro digitale integrato che sostituisce l’uso delle suite Office commerciali all’interno della Pubblica Amministrazione, offrendo al personale pubblico strumenti equivalenti per scrittura, collaborazione, gestione documentale, comunicazione e riunioni online, ma basati su software open source, dati ospitati in Francia e una governance interamente pubblica.

La domanda è: Perché non usare strumenti liberi esistenti?