Pillole

Con Kenobit per imparare come e perché sperimentare il fediverso; nuove evidenze della tossicità dei social media commerciali; il ransomware alla Sapienza e il blocco dei siti delle olimpiadi sono davvero entrambi frutto di un attacco russo?

Iniziamo la puntata con l'intervista a Kenobit che non siamo riusciti a fare la settimana scorsa: parliamo del suo libro Assalto alle piattaforme e facciamo una panoramica del fediverso.

I social media danno dipendenza "by design": è quello che mostrano sia dei documenti pubblicati da Tech Oversight , basati su inchieste giudiziarie negli Usa; sia il recente pronunciamento della commissione europea su Tiktok, che viene considerato non conforme al Digital Service Act perché i meccanismi che sono alla base (e che stanno alla base di tutti i social) creano dipendenza.

Gli hackers filorussi sono intorno a noi? Commentiamo le recenti notizie del ransomware che ha bloccato i servizi dell'Università Sapienza di Roma, insieme a quelle degli altri attacchi che riguardano siti internet connessi alle olimpiadi invernali, cercando di confrontare gli articoli usciti sui giornali con le evidenze a nostra disposizione.

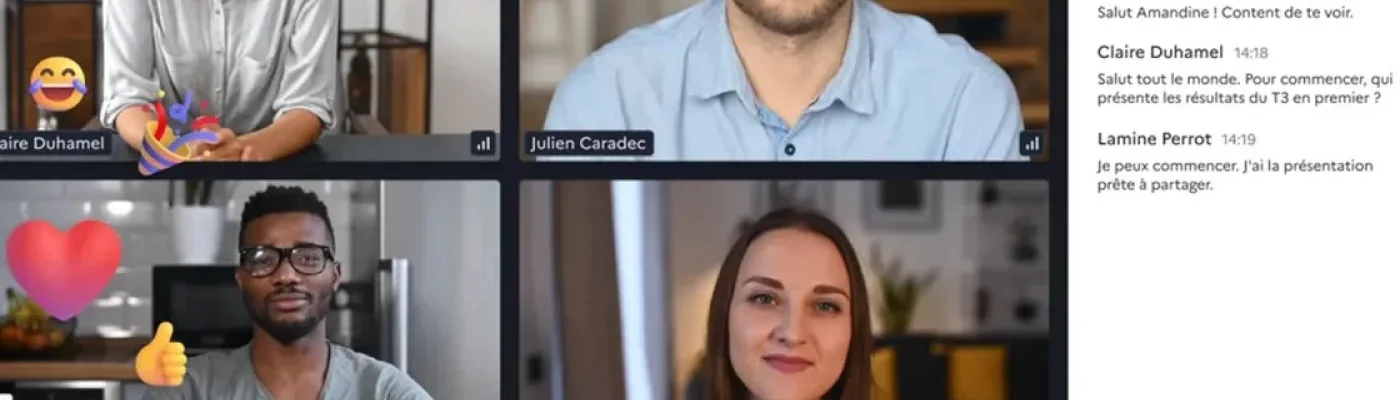

Dopo aver abbandonato Meet, Zoom e Teams è ora il turno di Microsoft Office. LaSuite, la piattaforma collaborativa ufficiale dello Stato francese sviluppata da DINUM come alternativa strutturale alle suite Office commerciali nella Pubblica Amministrazione. Il Paese d'Oltralpe mette al bando le soluzioni sviluppate da fornitori statunitensi.

Strumenti come Microsoft Office e Microsoft 365 sono diventati nel tempo lo standard di fatto per la redazione dei documenti, la gestione dei file, la comunicazione e il lavoro collaborativo. Tuttavia, l’adozione diffusa di queste soluzioni ha sollevato interrogativi crescenti in materia di sovranità digitale, controllo dei dati pubblici, dipendenza da fornitori extra-europei e sostenibilità dei costi nel lungo periodo. È in questo contesto che nasce LaSuite, piattaforma collaborativa ufficiale dello Stato francese: un ambiente di lavoro digitale integrato che sostituisce l’uso delle suite Office commerciali all’interno della Pubblica Amministrazione, offrendo al personale pubblico strumenti equivalenti per scrittura, collaborazione, gestione documentale, comunicazione e riunioni online, ma basati su software open source, dati ospitati in Francia e una governance interamente pubblica.

La domanda è: Perché non usare strumenti liberi esistenti?

Giovedì 12 febbraio alle 19 - Dal Laboratorio Palestina alle strategie di sabotaggio e consapevolezza digitale

Nell’ambito della campagna 100x100gaza, per rispondere collettivamente alla catastrofe provocata dal genocidio, Rotta Genuina e Vivèro ospitano una serata di approfondimento su cybersicurezza, controllo digitale e tecnologie conviviali.

Le tecnologie digitali non sono mai neutre: possono tracciare, profilare, monitorare e spesso replicano disuguaglianze che esistono offline.

Sono strumenti di dominio con impatti sociali e politici molto concreti.

Partendo dal “Laboratorio Palestina”, dove le tecnologie digitali vengono sperimentate come strumenti di controllo, sorveglianza e guerra, allargheremo lo sguardo alla dimensione geopolitica globale, fino ad arrivare all’Italia, per capire come le tecnologie controllano e attraversano i nostri territori.

Proveremo a immaginare modelli tecnologici e pratiche alternative a quelli grandi piattaforme, costruendo insieme una nuova “cassetta degli strumenti”.

Ne parleremo insieme a

- Dario Guarascio - docente di economia a La Sapienza, autore del libro Imperialismo Digitale, Laterza

- Graffio - del gruppo di ricerca C.I.R.C.E.

- GazaWeb – Gli alberi della rete

📌 Di cosa discuteremo:

- come i dispositivi digitali possono essere usati per controllare, sorvegliare e normalizzare forme di violenza

- il “Laboratorio Palestina”: sperimentazione di strumenti digitali di controllo

- il ruolo delle Big Tech e dei finanziamenti europei nel mantenimento di questi sistemi

- pratiche di boicottaggio e alternative tecnologiche conviviali

- strumenti concreti di consapevolezza digitale

- come sostenere progetti di tecnologie solidali e di lotta

🍷Aperitivo, banchetti di GazaWeb e Women for Gaza + raccolta fondi per la settimana 100x100 Gaza.

📍 Vivero –via Antonio Raimondi 37 | 12 febbraio | 19:00–21:30

A seguire concerto benefit da zazienelmetro_bar

Sono sempre più le prove che mostrano che i Social Media sono progettati per dare dipendenza. Da quanto emerge da diverse fonti, non si tratta di un effetto collaterale, ma di un obbiettivo da raggiungere per fare in modo che gli utenti passino più tempo possibile interagendo con le piattaforme, così da consegnare un numero sempre crescente di dati e metadati alle varie piattaforme di social.

Il caso più evidente è quello messo in mostra dall'organizzazione no-profit USA "The Tech Oversight Project". L'organizzazoine ha pubblicato un rapporto che mette in luce i documenti, desecretati recentemente, relativi ai processi sulla dipendenza dai social media del 2026. I documenti forniscono prove schiaccianti del fatto che Meta, Google, Snap e TikTok hanno progettato intenzionalmente i loro prodotti social per creare dipendenza tra bambini e adolescenti, senza riguardo per i danni noti al loro benessere, e di come questa dipendenza di massa tra i giovani fosse fondamentale per i modelli di business delle aziende.

Se siete curiosi potete leggere i molti documenti interni nella pagina del rapporto. E' una lettura, semplice e molto istruttiva.

Dal canto suo l'Unione Europea ha pubblicato un comunicato stampa in cui si da notizia di una indagine preliminare che proverebbe che TikTok esporrebbe adulti e minori a dipendendenza e comportamenti compulsivi.

Il riferimento è allo scorrimento infinito, la riproduzione automatica automatica dei video, le notifiche push e il sistema di raccomandazione altamente personalizzato. Tutte funzionalità presenti in praticamente tutti i Social Media commerciali.

Vedremo come andrà a finire

Il ceo di Cloudflare contro la multa Agcom per le norme antipirateria: «È una ritorsione, valutiamo il da farsi su Milano Cortina»

Matthew Prince, ceo e co-fondatore di Cloudflare, non usa mezze misure. In una intervista con Il Sole 24 Ore parla di ritorsioni, di leggi «illegali», di un’Autorità che «non capisce come funziona Internet» e di un’Italia che rischia di pagare un prezzo altissimo.

Il casus belli è rappresentato dalla multa di 14,2 milioni di euro comminata dall’Agcom a quello che è uno dei più grossi fornitori al mondo di Cdn (le reti di distribuzione dei contenuti via internet). L’accusa: non essere intervenuti per bloccare gli indirizzi Ip usati dai pirati online. In particolare Agcom parla di «inottemperanza» all’ordine impartito con la delibera 49/25/CONS.

Secondo l’Autorità, Cloudflare non avrebbe dato seguito all’ordine collegato alla Legge antipirateria 93/2023, che impone di rendere inaccessibili una serie di contenuti segnalati dai titolari dei diritti attraverso Piracy Shield. Anche in Giappone la piattaforma di servizi digitali è stata condannata per aver consentito a siti pirata di offrire illegalmente accesso a contenuti editoriali protetti da diritto d’autore. Quanto all’Italia, sul sistema antipirateria, che prevede blocchi in 30 minuti senza giudice, Prince è netto: «È come togliere la luce a un’intera città perché uno non ha pagato la bolletta». Da qui l’avvertimento, già ventilato a caldo e confermato in questa intervista: se la multa regge, Cloudflare potrebbe fare le valigie. Con effetti collaterali che vanno ben oltre la pirateria.

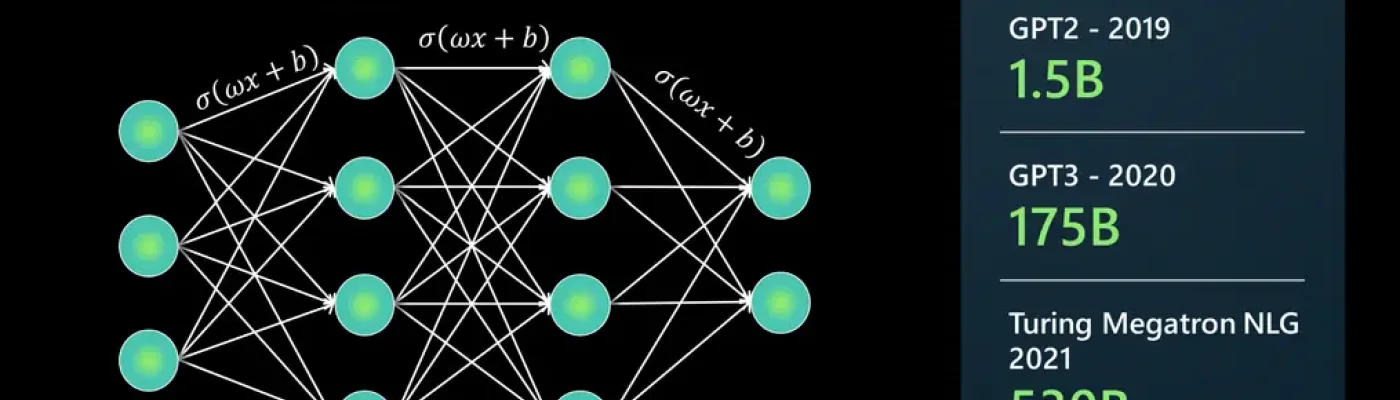

I servizi basati su grandi modelli linguistici stanno già avendo impatti sociali enormi, a partire da come vengono prodotti i Grandi Modelli Linguistici (LLM) fino a quali competenze riescono a ottimizzare e sottrarre alle persone. Mentre gli ottimisti si limitano a chiosare che «occorre però adottare un approccio critico», questa tecnica industriale viene promossa a tecnica didattica e inserita nella scuola come uno strumento neutro, la cui adozione obbligatoria è giustificata dal riferimento a valori astratti come creatività e innovazione, e più concretamente ottimizzazione. Non è necessario; ma se si vuole decidere di usarli, una possibile strada alternativa passa per la costruzione di ambienti trasparenti e controllati da chi apprende.

Sommario: Introduzione – Tecniche e ottimizzazione – Tecniche d’importazione – Estrazione e trasformazione di risorse – Una tecnologia opaca – Ambienti aperti e trasparenti.

Cassandra Crossing/ Mentre il termine “Vibe coding” perde per fortuna vigore, sempre più ambienti di programmazione forzano l’utilizzo di LLM per lo sviluppo di software; cosa mai potrebbe andare storto che già altri non abbiano evidenziato?

Pare che la produzione di software tramite l'utilizzo di modelli linguistici sia in grande sviluppo, no, in tumultuosa crescita; anzi, sia ormai divenuta inarrestabile e indispensabile. Definita inizialmente come Vibe Coding, è stata dapprima presentata come lasciapassare per chiunque volesse sviluppare software senza avere competenze di informatica e programmazione. Poi, quando la cosa ha iniziato a sembrare l'idiozia che è, si sono invece osannati i vantaggi economici che l'impiego di questi metodi da parte di veri programmatori avrebbe consentito alle aziende, aumentando la produttività dei programmatori esistenti; non è chiaro se dei senior che potevano fare a meno di una squadra di junior, oppure degli junior, che potevano scrivere software a livello di quello scritto dai senior. Comunque certamente consentendo di tagliare posti di lavoro, presenti e futuri, facendo quindi scattare quell'automatismo che fa salire subito la quotazione in borsa di qualsiasi azienda.

Alla fine, hanno iniziato a essere contrastanti i pareri di chi aveva provato davvero a usare i Grandi Modelli Linguistici (Large Language Models o LLM) in ambienti di produzione riguardo il risparmio di tempo e la qualità del codice prodotto; i primi dubbi hanno iniziato a essere presi sul serio. Lo sforzo di inserire a tutti i costi funzionalità guidate da LLM, comune a tutte le applicazioni commerciali, ha saturato di LLM anche tutti gli ambienti di sviluppo software. E quindi tutti i programmatori, che lo volessero o no, si sono trovati ad avere l'indice sul grilletto di una nuova arma.

Iniziamo segnalando la presentazione di Assalto alle piattaforme di Kenobit (ed. Agenzia X) al CSOA Forte Prenestino, il 4 Febbraio.

Nvidia ha preso molto del suo materiale di "training" da Anna's Archive; quella che sembra essere una pratica comune questa volta è stata confermata da documenti interni. Meraviglioso il modo in cui si sono difesi.

Dopo il blocco di Internet durante le elezioni in Uganda, e il lunghissimo blocco di Internet in Iran, guardiamo ad alcuni report che segnalano l'utilizzo di Bitchat, una applicazione di messaggistica che sembra interessante per casi in cui la possibilità di comunicare via Internet è impedita. Ma non è tutto oro quello che luccica.

Notiziole:

- Microsoft perde la causa intentata da NOYB riguardo al tracciamento di persone minorenni tramite la sua suite Microsoft 365 Education, rivolta alle scuole.

- la Corea del Sud fa (per prima) una legge sulla sicurezza della cosidetta intelligenza artificiale ad alto impatto. confrontiamola con l'AI Act europeo.

- Nel Regno Unito il dibattito sulla perdita di posti di lavoro (per la verità ancora fenomeno la cui esistenza è dibattuta) dovuta all'intelligenza artificiale torna a far parlare di reddito di cittadinanza.

- TikTok è passato a guida Usa, e gli effetti si vedono: la nuova privacy policy gli consente di raccogliere più dati di quella precedente

- Il capo dell'agenzia per la cybersicurezza Usa ha caricato sul ChatGPT pubblico dei documenti riservati dell'agenzia stessa

Infine, il quizzone: quando visitate un sito i cui server si trovano negli Usa, come fanno i dati inviati dal vostro dispositivo a raggiungere il server?

A) con sistemi di trasmissione radio, come il Wi-Fi

B) con sistemi satellitari

C) con dei cavi

La risposta esatta è la C: dei cavi sottomarini. Questo ci permette di parlare della continua espansione di questa infrastruttura (ormai esistono circa 600 cavi sottomarini, per un'estensione totale che supera abbondamentemente il milione di kilometri), ma anche della crescente concentrazione. A stendere sempre più tratte sono non tanto le imprese di telecomunicazioni, ma quelle di contenuto, come Google, Meta, ecc. insomma, le solite.

Nel giugno 2024, noyb aveva presentato due reclami riguardanti Microsoft 365 Education nelle scuole presso il DSB austriaco. Il primo reclamo è stato deciso nell'ottobre 2025. All'epoca, il DSB aveva stabilito che Microsoft aveva violato il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 15 del GDPR. Il secondo reclamo, ora deciso, riguardava l'uso di cookie di tracciamento illeciti in Microsoft 365 Education.

Nella sua decisione più recente, il DSB ha nuovamente accertato che Microsoft ha agito illecitamente. Nello specifico, l'azienda ha installato cookie di tracciamento sui dispositivi di un minore che utilizzava Microsoft 365 Education. Secondo la documentazione di Microsoft, questi cookie analizzano il comportamento dell'utente, raccolgono dati del browser e vengono utilizzati per scopi pubblicitari. Il DSB ha inoltre ordinato a Microsoft di cessare il tracciamento del denunciante entro quattro settimane. Sia la scuola che il Ministero dell'Istruzione austriaco hanno affermato di non essere a conoscenza di tali cookie di tracciamento prima dei reclami di noyb.

Felix Mikolasch, avvocato specializzato in protezione dei dati presso noyb : "Tracciare i minori è chiaramente contrario alla privacy. Sembra che a Microsoft non importi molto della privacy, a meno che non sia per le sue dichiarazioni di marketing e pubbliche relazioni".

Fonte in inglese qui

La Francia compie una scelta netta in materia di sovranità digitale, annunciando la progressiva sostituzione di Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, Webex e di altre piattaforme di videoconferenza extra-europee con Visio, una soluzione sviluppata e controllata dallo Stato. La decisione non riguarda soltanto l’adozione di un nuovo strumento tecnologico, ma riflette una strategia più ampia volta a ridurre le dipendenze strutturali dalle Big Tech, rafforzare la sicurezza delle comunicazioni pubbliche e riaffermare il controllo nazionale sulle infrastrutture digitali critiche della Pubblica Amministrazione.

Dal punto di vista tecnico, Visio non è una piattaforma sviluppata ex novo, ma un sistema costruito su tecnologie aperte e standard industriali consolidati, adattati e integrati all’interno di un’architettura controllata dallo Stato.

L’eliminazione di soluzioni come Teams, Meet, Zoom e Webex consente allo Stato di riprendere il controllo su elementi spesso invisibili: politiche di logging, conservazione dei dati, gestione delle vulnerabilità, aggiornamenti di sicurezza e audit del codice. In un contesto di minacce cyber sempre più sofisticate, la possibilità di integrare Visio nelle architetture di sicurezza nazionali è descritto come un vantaggio decisivo.

Articolo qui